テレビ×OTT×SNS×アウトストリーム、3社共同の横断調査が示すブランディング成功のカギ [インタビュー]

![テレビ×OTT×SNS×アウトストリーム、3社共同の横断調査が示すブランディング成功のカギ [インタビュー]](https://cdn.exchangewire.com/wp-content/uploads/2025/02/Teads_all-525x350-1.jpg)

ブランディングを目的とした動画広告配信先は、テレビCM、OTTプラットフォーム、SNS、そしてアウトストリームと多岐にわたる。これらそれぞれ異なる特長を持つ広告媒体に対して一斉配信を行うとき、マーケターはいかに広告効果を計測し、そして運用に役立てているのであろうか。Teads、サイバーエージェント、カンターの3社が実施した横断的調査の結果を振り返りながら、ブランディングキャンペーンの運用のあり方を議論してもらった。

テレビとデジタルの横断的キャンペーンを実施

―自己紹介をお願いします。

佐藤氏:TeadsのSales Managerを務める佐藤龍志と申します。サイバーエージェント様を始めとする大手広告代理店企業とのお取引を担当しています。

中村氏:サイバーエージェントのインターネット広告事業本部に所属する中村俊介です。主にナショナルクライアント様を担当し、ブランディングとダイレクトマーケティングを横断的に扱うマーケティング戦略チームに所属しています。

吉本氏:カンター・ジャパンで広告クリエイティブ及びメディア領域を担当する吉本潤一です。広告クリエイティブの事前評価や実際に行ったキャンペーンの効果計測などを担当しています。

―3社共同の取り組みを行うことになった経緯をお聞かせください。

中村氏:大手電子メーカー様が、2024年秋に新商品の動画広告キャンペーンを実施しました。日本市場においては若年層に人気のタレントを起用した上で、テレビCM、OTT、SNSそしてTeads様のアウトストリーム広告枠を含めて横断的に動画広告の配信を行いました。

このクライアント企業様が2025年のマーケティング戦略や各媒体の投資配分を検討する上で有用となるデータを取得するために、Teads様のご提案とカンター・ジャパン様のご協力を得た上で調査を実施した次第です。

―いわゆるブランディング・キャンペーンとしての位置づけですね。

中村氏:はい。新商品の実購買促進という最終的な目的に向けて、認知・連想・意向といった各指標を設定しました。本キャンペーンが扱った新商品は高価格商材であり、購入を即断できるものではありません。よって購買の実数自体は遅行指標であり、半年後ないしは1年後にご購入いただく、もしくは買いたいと思っていただくための長期的なマーケティング戦略が求められました。

つまり、今後半年から1年を見据えて、今どんな指標をどれだけ達成しなければならないか。より具体的には、認知や連想・意向が現時点でどれだけ不足していて、キャンペーン実施を通じてどれだけ向上させるべきかという点を、クライアント企業様とすり合わせた上でキャンペーンを実施しました。

―広告効果計測はどのように行ったのですか。

吉本氏:一般的には、広告効果計測を行う上では事前調査やタグ連携といった仕込みが必要です。しかしながら、スピード感が求められるメディアプランニングまたは広告運用の現場においてはそうした準備を行うことが難しい場合もあると思います。そこでカンター・ジャパンでは、キャンペーン実施後または終了間近に行う実査に基づく「クロスメディア・アドエフェクト調査」という枠組みをご用意しており、本件でもご利用いただきました。

計測及び分析対象は主に3つです。まずは「リーチとフリークエンシー」。キャンペーンがどれほど広く届き、そして一人当たりの接触回数がどれほどであったかを把握するための指標です。次が「ブランドリフト」。リーチした人に対して、どれほどの広告効果があったかを計測します。そして最後に、リーチとブランドリフトを掛け合わせた全体的な広告効果と、広告費の投資配分とを踏まえて算出する「媒体間の相対的な投資効率」です。

―このような調査は毎回のキャンペーンごとに行っているのでしょうか。

中村氏:ブランディング案件においてはキャンペーンごとにブランドリフト調査などを実施しているものの、テレビCMとデジタル広告を横並びにした包括的な調査はそれほど頻繁ではありませんでした。よって第三者機関であるカンター・ジャパン様の協力を得ることで実現した本調査は極めて重要かつ新たな知見を得るための貴重な機会となりました。

佐藤氏:Teadsのお取引先の約9割はナショナルクライアント様が占めており、主にブランディング案件でご利用をいただいております。そのため、広告配信と併せてブランドリフト調査を実施するケースが多いものの、Teads単体の効果計測が中心で、クロスメディア計測の実施機会は決して多くありません。

キャンペーンによっては、他媒体の方が投資効率は高かったという結果が出ることもあります。それでも、テレビCMやOTTまたはSNSと横並びにしたときに、当社のようなオープンインターネットのアウトストリーム広告がどれほどの広告効果を発揮し得るのかを客観的に把握したいという思いから、本調査を実施することにいたしました。

一定数の媒体を介して接触した一定規模のユーザーに対する広告効果を統合的に計測する上では、相応の準備と仕組みが求められます。そこで、適切な価格で柔軟に対応できる数少ない事業者の一つとして、今回はカンター・ジャパン様に依頼をしました。

Teadsが全ての指標で優位性を示す

―調査結果の概要をお聞かせください。

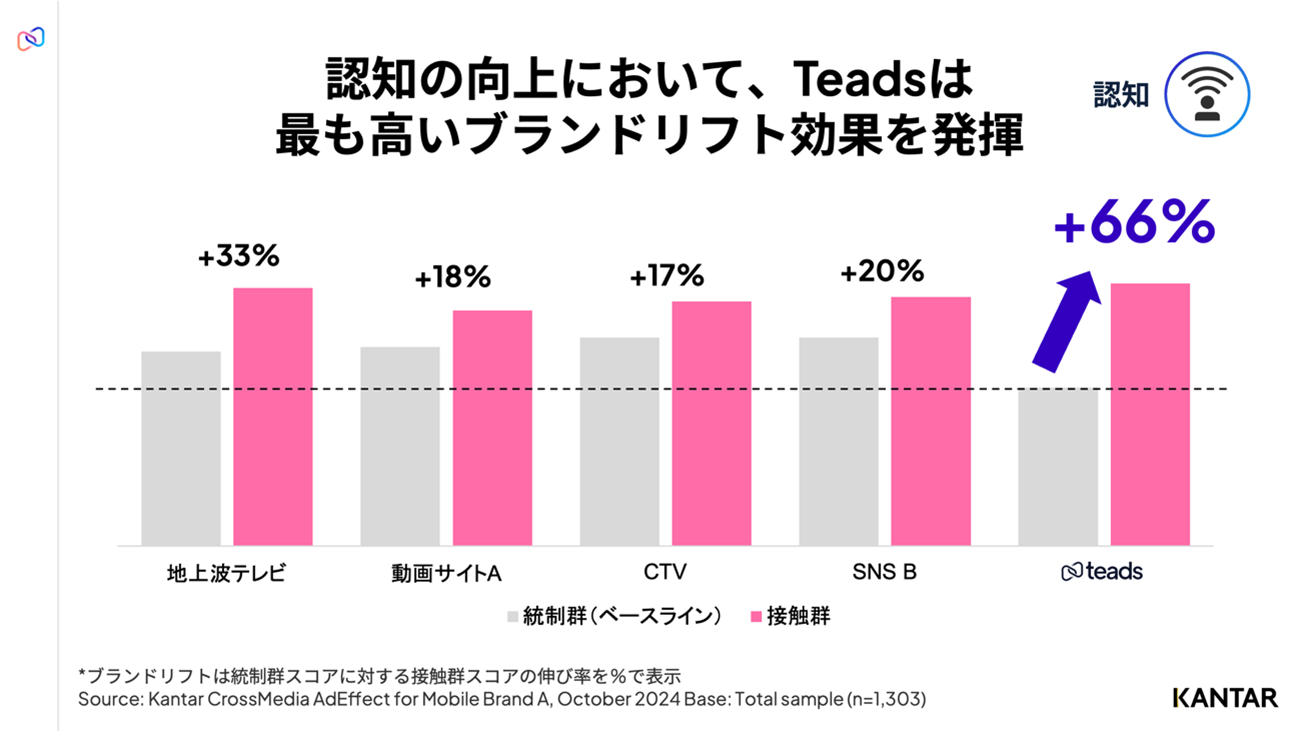

吉本氏:今回のキャンペーンでは、出稿したすべてのメディアにおいて、広告と商材に対する認知と好意度が上がるという態度変容(ブランドリフト)効果が生まれました。動画広告に出演したタレントの起用を含めて、全般的にターゲット層の関心に合致した広告クリエイティブを展開したキャンペーンであったと言えます。

その中でも認知に対してはTeadsが最も大きなブランドリフト効果を生み出しています。

―本調査で最もブランドリフト効果が高かった広告媒体が最もブランディング・キャンペーンに適していると解釈してよいのでしょうか。

吉本氏:最もブランドリフト効果が高い=最もブランディングキャンペーンに適している、とは一概には言い切れません。ブランドリフト調査では、キャンペーンの接触者と非接触者の態度を比較して、認知度や好意度がどれだけ向上したかを計測します。そして、各媒体で両者比較を行う上では、各メディアのベースラインにも着目する必要があります。例えば、以前から関連するキャンペーンが大規模に行われてきた媒体上のユーザーは既に関連商品やサービスに関する知識を多く持つ傾向にあるためにベースラインが高くなり、そうでない媒体のベースラインは低くなります。

このベースラインの高さの違いがブランドリフト効果の大きさに影響しており、今回のクライアント企業様は、過去、テレビCMなどと比較してTeadsへの出稿が少なかったことから、ベースラインが低く、それだけTeadsには伸びしろがあったことでより大きなブランドリフト効果を生み出したと解釈しています。

―そうだとすると、ブランドリフト計測をしても統一的な基準で各媒体の比較評価を行うことはできないということですか。

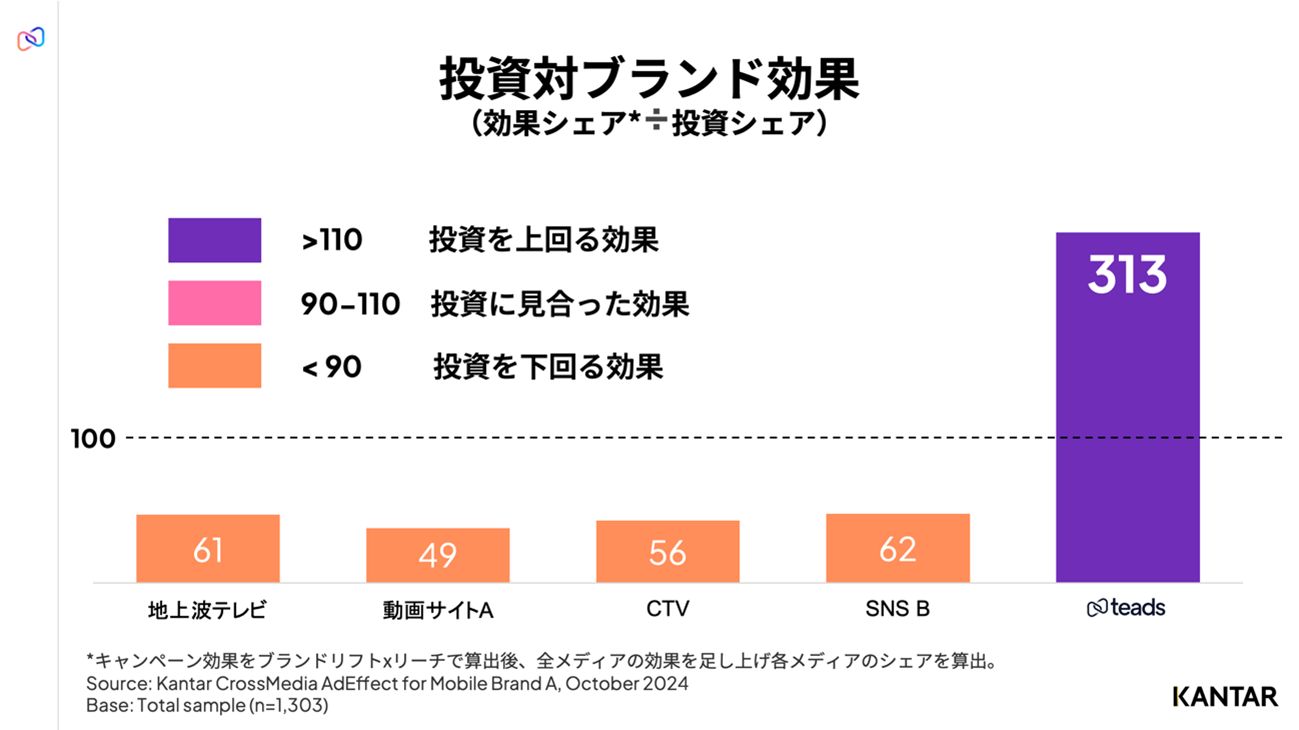

吉本氏:媒体評価を行う上で注目すべきは、各媒体の投資対ブランド効果です。やや乱暴に申し上げると、リーチは広告費を最も多く投下した媒体が最も大きくなります。ブランドリフトについては、接触したユーザー一人ひとりに対してどれだけ響いたかという指標であり、たとえ大幅な上昇が確認できたとしても、リーチという絶対数が乏しければ大きな広告効果があったとは言えません。

結局のところ、媒体評価で重要なのはリーチとブランドリフトを掛け合わせることで算出される各メディアの広告効果の総量であり、さらにはそれを投下した広告費の比率で割り算して算出できる各メディアの投資効率です。この投資効率において、Teadsは優れた結果を出しました。この点は高く評価できると思います。

中村氏:Teadsはオンターゲット率が高いということを示した結果であると解釈しています。本キャンペーンは高単価商材を扱っていたので、一定以上の所得層に接触する必要がありました。テレビCMやその他の大手広告プラットフォームはリーチこそ広いものの、ターゲティングが難しい。質の高いユーザーを狙ってかつこれだけ広いリーチをとることができ、さらに多様な広告クリエイティブを展開できるTeadsはやはり優れているのでしょう。ブランディング・キャンペーンに適した広告媒体であると思います。

佐藤氏:Teadsの配信先は一定の審査基準を満たしたプレミアムメディアに限定されているので、質の良いユーザーが集まっています。加えて、自社DMPとデータパートナー企業提供のデータを活用してターゲティング配信を行っているので、高いオンターゲット率を達成できたのだと思います。

―Teadsはベースラインが低かったとの説明がありましたが、本実績を踏まえて今後はベースラインが高くなり、Teadsのブランドリフト効果は伸びしろが少なくなってくるのでしょうか。

吉本氏:いえ、そうとは言い切れません。認知指標に関してはキャンペーンを実施すればするほどベースラインがじりじりと上がっていくと考えられますが、いわゆるウォールドガーデンやOTTプラットフォームがそれぞれ単一媒体であるのとは対照的に、Teadsはネットワークを構成しており、出稿先が多岐にわたります。それだけ新規ユーザーに接触できる可能性も高くなるので、ベースラインが上昇するペースは比較的遅く、その分ブランドリフトの伸びしろはまだまだ大きく残されていると見込まれます。

また、例えばiPhoneなどのように誰もが知っているブランドの認知指標はいずれ頭打ちしますが、連想や意向といった認知よりも深い指標になると競合ブランドとの相対的な位置づけの中で変動していきますので、頭打ちにはなることはそうそうなく、終わりがありません。その意味では、むしろ「伸びしろしかない」と表現しても良いかと思います。

アウトストリーム広告の位置付けとは

―今回の調査結果に基づくと、例えば「キャンペーン効果が最も低かった媒体への配信を取り止めて、その広告予算をTeadsに投下すべき」といった判断を下すことになるのでしょうか。

佐藤氏:あえてTeadsの社員としてではなく客観的な立場から申し上げると、今回のような調査結果に基づき、各媒体の投資配分を調整するといった判断は十分あり得るでしょうが、「最も広告効果の低かった媒体を切り捨てて、その予算を最も広告効果が高かった媒体にすべて投下する」というのはやや極端過ぎると思います。

数値的な指標には十分に反映されないものの、大画面での表示や強制視聴形式など、媒体ごとに重要な特性があります。極端な部分最適化を進めると、全体の設計が崩れる可能性があるため、バランスが重要です。

吉本氏:広告媒体間の相乗効果も忘れてはなりません。例えば、全国的に一斉にテレビCMを配信することで流行を生み出し、その恩恵をデジタル広告が得るという場合が往々にしてあります。

逆に関連したコンテンツ上で表示された動画広告を見たことで商品の機能や特徴を理解でき、改めて見たテレビCMの内容がきちんと伝わるようになるというパターンもあり得ます。

こうした相乗効果がキャンペーン全体での効果を押し上げることに繋がるため、効率の良い媒体だけに絞り過ぎるのはあまり推奨される方法とは言えず、バランスが大事だと言えます。

中村氏:またキャンペーンを実施した時期や広告配信または効果計測の条件によっても結果は大きく変わり得ます。こうした点も踏まえた上で適切な媒体選定や投資配分を検討するのが広告代理店の仕事であると言えます。

―本調査結果を踏まえた今後の展望をお聞かせください。

佐藤氏:動画広告の配信先というと、テレビCMやOTTまたはSNSがまず主要な選択肢となり、オープンウェブ上のアウトストリーム広告枠はまだ主流とはなっていません。どれほどの効果があるのか分からないという声も聞くので、今回のような調査結果を示しつつ、広告代理店様のより深い理解を得ることができればと思います。

―アウトストリーム広告がまだ十分に普及していないというのは、広告媒体を限定する方が、広告クリエイティブ制作や効果計測が効率的になるという広告代理店側の事情もあるのでしょうか。

中村氏:広告代理店に課されているのは広告の運用効果を最大化することに尽きるので、運用効果が出るのであれば、手間をかけることは惜しみません。

それよりも大きな課題は、ブランディング・キャンペーンを運用することが難しいと考えられてきたために、PDCAが回りにくくなっていたことにあるのではないでしょうか。当社ではこの課題を解決すべく、ブランディング・キャンペーンの戦略立案から運用まで一気通貫で行うための知見を蓄積しています。だからこそ、今回のような横断的な調査を実施することで新たな運用レバーを得ることができた点は大きいです。

佐藤氏:ブランディング・キャンペーンで用いられるアウトストリーム広告は、テレビCM、OTT、SNSといった広告媒体と並列的または補足的に扱われることが一般的です。Teadsは、そうした状況下において、キャンペーン全体に対して大きな違いをもたらすアウトストリーム広告配信を行っています。今後も調査結果や広告代理店様のニーズを踏まえ、日本市場におけるアウトストリーム広告への理解促進に努めてまいります。

ABOUT 長野 雅俊

ExchangeWireJAPAN 共同編集長

ウェストミンスター大学大学院ジャーナリズム学科修士課程修了。ロンドンを拠点とする在欧邦人向けメディアの編集長を経て、2016年に調査・コンサルティング会社シード・プランニングに入社。ExchangeWire主催の大型イベントであるATS Tokyoのモデレーターも務めている。