SmartNews、ブランド広告向け新コンセプト「Deep Attention & Deep Moments」を発表 -最大画面占有フォーマットと文脈配信で態度変容を狙う

スマートニュースは2月4日、同社広告事業「SmartNews Ads」において、ブランド広告向けの新コンセプト「Deep Attention & Deep Moments」を発表し、その第一弾として2つの新ソリューションの提供を開始した 。 ニュースアプリという信頼性の高い情報環境と、ユーザーの“専念視聴”特性を背景に、広告の視認性と接触文脈を強化し、ブランド理解や好意形成といった態度変容を支援する狙いだ 。 「ながら見」が常態化する広告環境と信頼性の課題 近年、デジタル広告を取り巻く環境では、スマートフォンを中心としたマルチデバイス利用が進み、広告が「ながら見」される傾向が強まっている 。 ビデオリサーチ社の調査によれば、「広告はよく見る」と回答した生活者の割合は2014年の59.5%から2023年には42.2%まで低下している 。また、不適切なコンテンツへの広告掲載や情報の信頼性を巡る問題も顕在化しており、広告主にとってはブランド毀損リスクへの対応が重要な経営課題となっている 。 こうした状況に対し、SmartNewsは自社メディアの利用実態に着目する。同社調査では、SmartNews利用時に他媒体を高頻度で併用しないユーザーの割合は79%に達しており、主要なデジタルメディアと比べても高い水準にあるという 。ニュースを能動的に読む行動が中心となるため、広告も「見られる」環境が成立している点が特徴だ 。 専念視聴メディアとしての特性をブランド広告へ展開 実際、SmartNewsにおける広告認知率は36.5%と動画メディアと同等以上の水準を示している 。 一方で、興味関心や好意、利用意向といったブランドリフト指標では、動画メディア比で最大1.8倍の効果が確認されているという 。 今回打ち出した「Deep Attention & Deep Moments」は、同社のミッションである「世界中の良質な情報を必要な人に送り届ける」という考え方を、広告体験において具体化する試みだ 。 深い没頭状態(Deep Attention)と、適切な接触タイミング(Deep Moments)を掛け合わせることで、従来のリーチ重視型広告とは異なるブランド体験の創出を狙う。 新フォーマットと文脈配信で接触の質を高める 新ソリューションの一つが、運用型広告としては同社最大の画面占有率を持つ正方形フォーマット「インパクトスクエア」である 。記事一覧画面に表示され、ニュース閲覧という能動的な利用シーンの中で高い視認性を確保する 。 もう一つが、記事の閲覧文脈に即した広告配信を可能にする「チャンネルターゲティング」だ 。250以上のチャンネルから配信先を指定でき、ユーザーが閲覧しているテーマや関心に沿った広告配信を実現する 。 先行テスト導入を行ったアサヒビール株式会社の栗岩洋平氏は、次のようにコメントを寄せている。 「『インパクトスクエア』は視認性が高く、ブランドメッセージをしっかり伝えられることが、とても魅力的だと思っています。運用型ということもあり、予算、期間も柔軟に対応できるので、色々なブランドで活用していきたいと思います。またブランドリフトに関しても他媒体と比較しても高いリフトが出ており、驚きました」 これらを組み合わせることで、例えば新商品を投入する消費財メーカーは、適切なモーメントに高い視認性でブランドメッセージを届けることが可能になる 。スマートニュースは今後も、広告フォーマットの進化や配信設計の高度化を進め、ブランド広告における接触の質を高めていくとしている 。

「広告が嫌われない場所」へ ─レノボ・ジャパン×電通デジタル×UNICORNが示す、ゲーム内広告の可能性[インタビュー]

右:電通デジタル Dentsu Digital Global Center (DDGC) Manager 竹内 知熙氏 左:UNICORN ブランドマーケティング ディビジョン シニアマーケティングコンサルタント 堀 貞寛氏 スマートフォンゲームが幅広い生活者の“日常行動”として定着し、ゲームはもはや一部の愛好家だけの文化ではなくなった。ゲームは広告主にとって大規模かつ高頻度で接触し得る新たなメディアとして注目されている。なかでも、昨今注目を集めているのが、ゲームプレイの中に自然に溶け込む「ゲーム内広告(In-Game Advertising)」だ。 欧米ではすでに一般化しつつあるゲーム内広告(In-Game Advertising)だが、国内ではまだ事例が少なく、その広告媒体としての魅力、可能性についての理解も発展途上にある。 今回、レノボ・ジャパン(以下、レノボ)がUNICORNのゲーム内広告ソリューションを活用し、レノボのゲーミングブランド「Legion(レギオン)」の認知向上を目的としたキャンペーンを実施した。本施策は、電通デジタルが導入を支援し、広告主・代理店・配信プラットフォーマーの三者が連携して実現した。 ユーザーのゲーム体験を妨げず、自然に視界へ入り、かつ嫌われにくい──。こうしたゲーム内広告の本質的な価値とは何か。そして、レノボの事例はゲーム内広告の未来にどのような示唆を与えたのか。 電通デジタル Dentsu Digital Global Center (DDGC) Manager 竹内 知熙氏と、UNICORN ブランドマーケティング ディビジョン シニアマーケティングコンサルタント 堀 貞寛氏にお話を伺った。 (Sponsored by UNICORN) (聞き手:ExchangeWire 野下智之) 生活者の“可処分時間”を捉える新メディア ─まずは自己紹介をお願いします。 竹内氏:私は電通デジタルのグローバルセンターに所属し、海外企業の日本市場でのデジタルマーケティング支援や、日本企業の海外進出支援を担当しています。広告・デジタル・インフルエンサーなど幅広い領域を経験していますが、ゲーム内広告を本格的に扱うのは今回のレノボのプロジェクトが初めてでした。 堀氏:UNICORNの堀です。昨年4月に同グループのアドウェイズからUNICORNに参画し、現在は電通デジタル向けの営業を担当しています。グローバルアカウントを中心に、クライアントのKPI達成に向けたUNICORN活用を提案しています。 ─ゲームという媒体が広告主にとって魅力的なのはなぜでしょうか? 竹内氏:まず、市場規模とユーザー数の多さが挙げられます。国内のゲームコンテンツ市場は2兆円を超え、アプリゲームを含めると5,000万人以上がプレイしています。世界では約30億人以上と言われており、もはやゲーム自体がマスメディア化している実情があります 。 生活者の可処分時間において、SNSなどと並んで多くの時間を占めているのがゲームです。特にゲーム中は画面への集中度が高いため、そのモーメントの中で広告枠を活用することは、戦略的に非常に有効だと考えています。 “広告感がない”から嫌われない─ゲーム内広告の本質 ─近年のゲーム内広告技術の進化について教えてください。 堀氏:従来、アプリゲーム内の広告といえば、動画を見てポイントをもらう「リワード広告」などが主流でした。しかし今回実施した「ゲーム内広告」はそれとは異なります。 例えば野球ゲーム内の球場にある看板や、街作りシミュレーションゲームのビルボードなど、ゲームの世界の中に自然な形で広告を掲出する手法です。 リワード広告は高い視認性と確実なリーチが得られる一方で、ゲーム体験が一時的に区切られるという特性も持っています。 一方ゲーム内広告は、自然な形でユーザーの視界に入るため、ユーザーからゲーム内のクリエイティブの一つとして、受け入れられる点が大きな特徴です。 ─レノボへの提案時の反応はいかがでしたか? 竹内氏: とてもポジティブに捉えていただけました。ですが一点、ゲーム内広告はユーザーのプレイを中断させないために「クリックができない」という特性があります。 今回は認知とサイトトラフィックの両方が目的でしたが、ゲーミングブランド「Legion」という商材がゲームと親和性が高かったこともあり、ユーザー体験を損なわないこの手法がフィットしました。 堀氏: 当初はUNICORNのコンテクスチュアルターゲティングを使ったYouTube配信を提案していたのですが、「せっかくならゲームユーザーが集まる場所へ」ということでゲーム内広告もセットで提案させていただきました。 ゲーム内広告は、ユーザーが広告をクリックすることはできませんが、ブランドリフト調査(BLS)で効果を可視化できる点をご説明し、実施に至りました。 実際に、ゲーム内広告は自然な露出であるため、ブランドリフト調査(BLS)においてブランド想起が上昇しやすいのです。 レノボ事例が示した確かな手応え ─レノボの施策で得られた結果を教えてください。 堀氏:非常に良い結果が出ました。特にターゲットとしていた18〜34歳の若年層においては、広告非接触者と比べて広告接触者の広告想起が大幅に増加しました。また、今回は比較のために35〜69歳の層にも配信したのですが、こちらも、若年層には及ばないもののリフトが見られました。若年層はもちろん、幅広い年齢層にアプローチできた点は大きな成果です。 竹内氏:ゲームプレイを中断させずに、看板広告のように視界に入ることで認知を獲得できた点がワークしたのだと思います。ゲーミングPCや周辺機器、エナジードリンクなど、ゲームと親和性の高い商材であればかなり高い効果が期待できると確信しました。 ─ゲーム内広告は、クリエイティブの差し替えなどは可能なのでしょうか? 堀氏:はい、ご要望に応じて差し替えることもできます。ゲーム内広告は、デジタル上のOOH(屋外広告)に近いイメージですが、通常の屋外看板と違い、ターゲットを絞り込んだり、効果を計測したりすることもできます。 レノボ担当者Jade Lee氏のコメント 今回のゲーム内広告施策を振り返ると、実施前から「ユーザー体験を損なわずにブランドを自然に想起させられるのでは」と期待していました。実際に取り組んでみて、ゲームプレイの没入感を妨げない形で Legionの世界観を届けられた点に、大きな手応えを感じています。 Legionはユーザーに寄り添い、ゲーム体験をより豊かにすることを大切にしているブランドです。その意味でも、今回のような"嫌われない広告体験"を実現できたことは、広告主として良かったと感じたポイントでした。 今後も、ユーザー体験と調和する広告メニューの拡充に期待しています。 国内の配信環境と市場課題を超えて ─国内の配信面の状況はいかがですか? 堀氏: 現状、ゲーム内広告の在庫(枠)を提供しているSSPは海外企業が中心です。国内の主要ゲームデベロッパー様は、広告枠の開発やSDK導入、トラブル時の対応などに慎重で、まだ開拓が進んでいないのが実情です。 しかし、国内メジャータイトルに配信できるようになれば、「そのゲームに出稿したい」というクライアントニーズは爆発的に増えるはずです。リワード広告が国内アプリに浸透したように、ゲーム内広告も今後広がっていくポテンシャルは十分にあります。 ─ブランドセーフティへの懸念についてはどうお考えですか? 竹内氏:たしかに、「ゲームには暴力的な表現があるのではないか」と懸念される広告主様もいらっしゃいます。しかし、映画やドラマにも同様の表現はありますし、ゲームはあくまでエンターテインメントとして楽しまれているものです。 「銃撃戦があるゲームだから広告を出さない」ではなく、ユーザーが楽しんでいるその場に広告を出すことに価値がある。そうした認識の変化(パーセプションチェンジ)が、我々エージェンシーや広告主側にも必要だと感じています。 「アテンション」に向き合う──今後の展望 ─電通デジタルでは今後、ゲーム内広告をどう位置づけていきますか? 竹内氏:今回の結果を受けて、ゲーム関連商材に対しては十分にワークすることが分かりました。 また、dentsuとLumenの調査(2024年)では、ゲーム内広告は通常のオンライン広告に比べて約2.4倍のアテンションを得ているというデータもあります。今後は、クリック計測至上主義ではなく、アテンション(注目)をベースにした評価ができれば、さらに活用の幅は広がると思います。 ─UNICORNとしての今後の展望をお聞かせください。 堀氏: 私たちは今、「アテンション計測」に注目しています。私たちの広告ではすでにアテンションに基づいた配信最適化が可能ですが、ゲーム内広告においても将来的にアテンション計測(OM [...]

第20回アドネットワークの会2/20(金)夜渋谷開催、申込8(日)まで

二月酒 卓をめぐりて 縁ひらく 国内アドテク業界最大級の非公開イベント、「アドネットワークの会」が今年も開催される。とうとう20回目を数えるとのことだ。 「アドネットワーク」 時代とともに使われなくなりつつある言葉を冠にした会で、他にぱっと思いつくのは、例えば日本レコード大賞であろうか。 このイベントの特徴は、「居酒屋で開かれる、ただの飲み会」であることだ。 とはいえ長年これだけ多くの業界関係者から愛され、そして大きな支持を得ているのは、「行けば何かある」からなのであろう。 何があるのかは、実際に足を運んでみて確かめていただきたい。 このイベントは、非公開であるため、場所が公開されていない。初めての方は、周りの業界関係者をたどっていただくことをお勧めする。 非公開イベントを、人づてで紹介してもらい、やっと開催される某所にたどり着いた時には、ある種の小さな達成感を味わえるかもしれない。そんな楽しみ方もまた、アドネットワークの会ならではだ。 特にこの業界で仕事を始めて間もない人であれば、一気にその視野と仕事の幅が広がるのではなかろうか。 開催日は2月20日(金)の夜。場所は渋谷の居酒屋の予定。 2/8(日)が参加可否表明の一次締切締め切り日となっているらしいので、参加を希望される方は、お急ぎいただきたい。

プロモーションプラットフォーム「Performance Media Network」のメディアパートナーとしてCCCMKホールディングスの「Vポイントアプリ」との連携開始

eギフトプラットフォーム事業(※1)を展開する株式会社ギフティ(本社:東京都品川区/代表取締役:太田 睦、鈴木 達哉/以下、ギフティ)は、デジタルギフトを活用した法人および自治体向けサービス「giftee for Business」(※2)にて展開する、「告知」と「購買成果」に特化したメーカーの販促施策を実現するプロモーションプラットフォーム「Performance Media Network (パフォーマンス メディア ネットワーク)」(以下、「PMN」)のメディアパートナーとして、2026年2月1日(日)より、CCCMKホールディングス株式会社(本社:神奈川県横浜市/代表取締役社長兼CEO:髙橋 誉則/以下、CCCMKHD)が提供するスマートフォン一つでVポイントが貯まる・使える「Vポイントアプリ」と連携を開始した。本連携に伴い、メーカーは「Vポイントアプリ」を含む最大10(※3)の生活者向けアプリで「PMN」を活用した横断的な商品プロモーションが可能となる。 「giftee for Business」は、2016年のサービス開始以来、アンケートの謝礼や来店促進、SNSを活用したキャンペーン等、業界を問わず様々な法人のキャンペーンやプロモーション・マーケティング施策のニーズに対応し、導入案件数は、累計70,000件(※4)を突破しており、多種多様なメーカーのプロモーションに伴走してきた。 「giftee for Business」では、いつものお買い物が楽しくおトクになるアプリ「ONE」を運営するWEDとの協業により、「告知」と「購買成果」に特化したメーカーの販促施策を実現するプロモーションプラットフォーム「PMN」を2025年12月より提供している。メーカーは「PMN」の活用により、従来のメーカー販促施策の課題であった、店頭プロモーションの実施にかかるコストや時間の削減を実現し、複数の生活者向けアプリとの連携によるターゲットを絞った幅広いプロモーションの告知と展開、インセンティブの付与まで一気通貫で提供することが可能。また、独自に開発したAI-OCR(Optical Character Recognition)を活用したAI解析機能により、高精度なプロモーション対象者の抽出、ほぼ完全自動での不正検知を実現し、プロモーションの条件を厳密に満たした参加者のみを抽出する購買保証型販促を実現する。(※5) Vポイントは、1.58億人(有効ID数)が利用する日本最大級の共通ポイントサービス。全国約16万店舗のVポイント提携先に加え、国内ではVisa加盟店750万店舗、世界では200以上の国と地域の1億店舗で貯まり、貯まったVポイントは1ポイント=1円分として使用することが可能です。また、CCCMKHDは、スマートフォン一つでVポイントが貯まる・使える「Vポイントアプリ」を運営している。 「Vポイントアプリ」では、店舗で提示するとVポイントの付与・利用ができる「モバイルVカード」をはじめ、クーポンがもらえる「Vカードクーポン」、提示回数と獲得ポイント数に応じて特典がもらえる「Vランク」など、多様な機能が提供されており、店舗、オンラインサービス、アプリといったさまざまなチャネルを横断した顧客体験を実現し、日常の購買行動をより便利でお得にするプラットフォームである。 今回、ギフティは、「PMN」を活用したメーカーのプロモーションチャネルを広げ生活者との接点を拡大することで、さらに効果的なプロモーションを展開することを目的に、メディアパートナーとして「Vポイントアプリ」との連携を開始した。「Vポイントアプリ」では、本連携に基づく「PMN」のプロモーションの展開を可能とすべく、2026年2月1日(日)より、対象商品を購入したレシートをVポイントアプリ上で撮影することでVポイントが貯まる新サービス「レシタメ」が開始されている。 「Vポイントアプリ」のキャンペーンに参加する生活者は、「Vポイントアプリ」のホーム画面の貯めるタブにある「レシタメ」アイコンから「レシタメ」ページに遷移し、掲載されている対象商品からキャンペーンに参加したい商品を選択。選択した商品を対象店舗で購入後、商品のミッション画面に記載された条件を満たすレシートを撮影しアップロードすることで、キャンペーンに参加可能となる。 アップロードしたレシートは、AI解析により購買判定され、後日、インセンティブとしてVポイントを獲得することができる。 本連携により、メーカーは、「Vポイントアプリ」を始めとする最大10メディアにて、「PMN」を活用し、生活者に対し商品のリーチを図るプロモーションが可能となり、より横断的かつ大規模なプロモーションができるようになった。 ギフティは、今後、さらに横断的で大規模なプロモーションが手軽に実施できるよう、「PMN」のメディアパートナーを拡大する予定である。 (※1) eギフトプラットフォーム事業とは、ギフティが取り組むeギフトの生成から流通まで一貫して提供する事業です (※2) giftee for Businessとは、eギフトを活用した法人向けサービスです。キャンペーンの景品やお客様への謝礼にeギフトをご利用いただけます (※3) 2026年2月2日(月)現在 (※4) 2025年12月期第3四半期決算(2025年11月14日開示)時点 (※5) 詳細は2025年10月27日付プレスリリース(https://giftee.co.jp/pressrelease20251027)をご確認ください ■「レシタメ」サービス概要 内容:「レシタメ」内に掲載されている対象商品のレシートを撮影することでVポイントが貯まる機能 獲得ポイント数:商品によって獲得可能なVポイントは異なります。詳細はミッション画面をご確認ください。 提供日:2026年2月1日(日) サービスサイト:https://t-point.tsite.jp/get/service/reshitame/ ステップ: (1)Vポイントアプリから「レシタメ」にアクセス (2)案件一覧に遷移 (3)対象商品の案件詳細や期間を確認 (4)対象商品を購入 (5)参加条件の内容を読み取れるようレシートを撮影 (6)レシート送信後、アンケート回答にてVポイントを獲得 ■「Performance Media Network」概要 「告知」と「購買成果」に特化したメーカーの販促施策を実現するプロモーションプラットフォーム。 メディアパートナー: 計10メディア ※2026年2月2日(月)現在 URL:https://x.gd/BQT9sZ ■「giftee for Business」概要 「giftee for Business」は2016年のサービス提供開始以来、アンケートの謝礼や来店促進、SNSを活用したキャンペーン等、業界を問わず様々な法人のキャンペーンやプロモーション・マーケティング施策のニーズに対応しており、導入案件数は、累計70,000件を突破している。特に主力プロダクトであるデジタルギフト「giftee Box®」ならびに「えらべるPay®」は、受け取り手がギフトを選択できる利便性から、キャンペーン参加者の居住地や性別、年齢などを問わず満足度の高いギフトとして、全国規模のキャンペーンや、参加者属性が多様なキャンペーンのインセンティブ用途として広く活用されており、ギフトを効果的に配布するためのソリューションも提供している。 また、2022年10月には、企業が取引先や顧客、従業員に対して関係性構築・関係性強化を目的として感謝の気持ちを示すために贈るギフトである「Corporate Gift」に特化したサービスや、 2022年12月からは自治体が実施する住民施策に特化したサービスの提供を開始するなど、ギフトを贈る対象や用途など提供するサービスの領域を拡大。 デジタルギフトは全国チェーンの店舗やECで利用可能なものなど汎用性が高く、一定のテーマにあわせたギフトのラインナップも設定できるため、子育て支援をはじめとする各種住民支援の給付など、対象者や実施目的を絞った特定施策のインセンティブに最適であり、また導入も手軽なことからスムーズな施策運用も実現している。 提供対象:法人(BtoC、BtoE、BtoB)・自治体 提供方法:ユニークURL(CSVファイル)納品、ギフト発行API(giftee API)によるリアルタイム発行、カード形式、案内書面形式、タブレット形式等 提供サービス:「giftee Box®」、「えらべるPay®」など 導入スケジュール:最短1営業日から ※詳しくはお問い合わせください 料金体系:デジタルギフト発行:商品代金+発行手数料 ※ギフト配布システムはオプション対応 配送ギフト機能:入庫費用(初期)+保管費用+発送費用 ※商品手配も含む場合は商品代金加算、オリジナル梱包・組み合わせ発送はオプション対応 ※詳しくはお問い合わせください URL: https://x.gd/tkPr2 問い合わせ: https://x.gd/TvV3U ■ CCCMKホールディングス株式会社について 社名:CCCMKホールディングス株式会社 所在地:神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目3番3号 設立:2012年10月1日 代表者:代表取締役社長兼CEO 髙橋 誉則 事業内容:マーケティング・ソリューション事業、ポイントアライアンス事業 URL:https://www.cccmkhd.co.jp/ ■ 株式会社ギフティについて ギフティは、『eギフトを軸として、人、企業、街の間に、さまざまな縁を育むサービスを提供する』というコーポレート・ビジョンのもと、eギフトの発行から流通まで一気通貫で提供するeギフトプラットフォーム事業を国内外で展開しています。主力サービスは、カジュアルギフトサービス「giftee®」、eギフトやチケットを発行し販売する「eGift System」、また、eギフトを活用した法人向けサービス「giftee for Business」、自治体・地域課題を解決するデジタルプラットフォームサービス「e街プラットフォーム®」の4サービスあり、個人、法人、自治体を対象に広くeギフトサービスを提供しております。

可処分時間を起点に再設計-ニューステクノロジーが考える第三のリーチメディア構想[説明会レポート]

株式会社ニューステクノロジーは、東京・南青山にある同社オフィスにて事業戦略説明会を開催した。 「ニューステクノロジー事業戦略2026〜可処分時間を起点に再設計する、第三のリーチメディア構想〜」と題した本説明会では、三浦純揮 代表取締役がタクシーサイネージをはじめとした同社事業に基づき、広告主の抱える課題やニーズなど、現在の広告市場環境について語った。 「4マス」ではない、新しいメディアを創る ニューステクノロジーはメディア事業を中心に事業展開をしている。いわゆる「4マス」ではなく、新しいメディアを創っていくことを一つの会社方針としている同社だが、その筆頭として挙げられるのが、タクシーサイネージ「GROWTH」である。 現在、都内を中心に約11,500台のタクシーの後部座席にタブレット型のサイネージを設置している。三浦氏は東京のタクシー市場について「会社経費で頻繁にタクシーを利用する人が多い」としながら「30代~50代の可処分所得が多い層や企業の意思決定層へリーチしやすい」ことを媒体のポイントとして取り上げた。2025年9月には初の海外進出として「GROWTH TAIWAN」を新たに開始 。台湾の大手広告代理店と合弁会社を組んで、既に3,000台規模のネットワークを構築している。 また、2021年から事業を開始した喫煙所サイネージ「BREAK」は、首都圏オフィスビルの喫煙所を中心に設置が拡大し、現在は428施設・530面に展開している。 「大手オフィスビルに狙いを定めて展開しているため、上場企業の社員に向けたリアルなアプローチも可能となっている」と三浦氏は成果を語り、「BREAK」が事業開始以降、過去最高益を更新する見込みであることを報告した。 隙間時間=可処分時間に変える これらの事業展開に置いて、同社が強く意識しているのが「可処分時間」の存在である。 三浦氏は時代とともに可処分時間の定義が変化し「通勤・移動・休憩など日常的に発生する 『隙間時間』も可処分時間である」と再定義。 家事などを除き自由に使える時間(従来定義の可処分時間)だけではなく、タクシー移動や喫煙所の休憩も可処分時間の一つと捉えたうえで、次のように述べた。 「喫煙所の利用は1回6分程度だが、1日の仕事中に平均5回は行くとされており、そこでは計30分の可処分時間が生まれている。そこをメディアとして抑えたのが、喫煙所サイネージの『BREAK』である。また、我々のビジネスモデルは広告費で売上を立てているので、ターゲット属性が明確な場所・メディアになっていることは1つのポイントとして見ている」(三浦氏) 外資プラットフォームに対する「市場構造の優位性」 三浦氏は同社の強みとして、グローバルにデジタル広告で圧倒的優位性を誇っている企業が、容易に参入できない領域で事業を展開している点を強調した。 サイネージを置いているロケーション(場所)を所有している企業は、交通事業者やビルオーナーなどの日系企業が大半であり、事業形態・特性もロケーションによって異なるため、大手事業者が提供するシステム横断的な事業展開がしづらく、個別最適化が求められる。 そのうえで「我々のビジネスモデルはメディアを作るイニシャルの費用は一切いただかない」と三浦氏は前提を述べ、タクシーであれば、タブレット・通信のSIMカードおよび通信費・その他サイネージの配信の仕組みなどは全てニューステクノロジーが負担したうえで、広告収益の一部はロケーションオーナーに還元もしている。 ローカルに根差した運営を続けながら、ロケーションオーナーにとっては新たな収益源の確保や広告収益を元にしたサービス改善を続けることも可能となっているため、同社の競争優位性が高くなっているという。 「第三のリーチメディア」を創る 前年同期比で同社の売上が128.3%、総利益が143.6%に成長を続けていることを三浦氏は報告し、その背景として「デジタル中心の広告投資は一定の成果を上げたが、(広告主が)頭打ちを感じている」ことを課題の一つに挙げた。また、各企業が提供しているサービス自体も、多くの人に使ってもらうマス向けのサービスではなく、ビジネス層など特定セグメントのみを対象としたサービスが増えている。 これらの課題・ニーズに応えてきたことが同社の成長の背景として振り返りながら、三浦氏は最後に、テレビ・デジタルに次ぐ、「第三のリーチメディア構想」について話した。 「タクシーのGROWTH、喫煙所のBREAK、ニューステクノロジーのYouTubeチャンネル『McGuffin』を合わせると、計1,500万人規模の月間リーチを実現しており、ラジオや雑誌のリーチ規模は超えて来ている。市場としてデジタルが伸びているとは思うが、オフラインもまだまだ増やしがいがあるとは思っているので、可処分時間を軸に新規メディアを作ることは今後も継続しながら、既存メディアのリーチ基盤も継続的に拡張していきたい」(三浦氏)

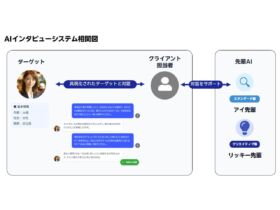

楽天インサイト、AIツール「楽楽プロファイル」で生成したターゲットプロファイルをAIにより擬人化し、対話ができる「インタビュー機能」の試験運用を開始

楽天インサイト株式会社(以下「楽天インサイト」)は、アンケート結果を基にターゲットのプロファイルを自動生成するAIツール「楽楽プロファイル」において、生成したプロファイル結果をAIによって擬人化することで対話ができる「インタビュー機能」の試験運用を本日開始した。 「インタビュー機能」は、アンケート調査結果に基づくプロファイルと対話することで、アイデアを生み出す新体験を提供することができる機能。擬人化したプロファイル結果とチャット形式で対話し、アンケート調査結果の属性情報だけでは把握が困難なターゲットの価値観や行動背景、意思決定の理由を深掘りすることが可能で、分析結果を起点としたリサーチャーやマーケターのアイデア発想をサポートする。 また、擬人化されたプロファイル結果と対話する際に、具体的にどのような質問をするべきかをフォローする役割として「先輩AI」を搭載。「先輩AI」は、AIを活用した調査の先輩としてインタビューの進め方をサポートする「アイ先輩」と、創造工学の専門家である石井 力重氏監修のもと、AIが結論を導く存在ではなく、人と協働しながら思考を深める「人機共想」のパートナーとして発想を広げる視点でサポートする「リッキー先輩」の2人のAI人格から目的に応じて選択することができる。 本機能の試験運用においては、楽天インサイトで調査依頼を行った実績がある企業・団体を対象に、アンケート調査結果に基づくターゲットプロファイルとの対話体験を提供する。なお、すべての企業・団体などを対象とした本格提供開始時期は2月中旬を予定している。 楽天インサイトがクライアントに対して行ったマーケティング活動における課題のヒアリングでは、「アンケート調査は欠かせない一方で、調査結果を十分に活かしきれていないケースもある」との意見があった。 AIによって生活者像を擬人化し、対話形式でインサイトを探るアプローチの内容を調査のエビデンスとして直接活用することに対しては慎重な見方もある。一方でこれまでのアンケート調査では、数値や傾向は把握できても「なぜその選択をしたのか」「どのような価値観や背景があるのか」といった生活者の意思決定理由まで踏み込んだ示唆を導き出すことは容易ではないため、分析結果を起点に新たな視点や問いを生み出すという点において、擬人化AIとの対話が発想を広げる手段として有効であると考え、本機能の開発に至った。 楽天インサイトは、「リサーチ」と「AI」を融合することで、「考える力」そのものを進化させる新しいマーケティングスタイルを提案していく。 ■「インタビュー機能」概要 試験運用開始日: 2026年1月30日(金) 本格提供開始時期: 2026年2月中旬(予定) 概要: アンケート結果を基にターゲットのプロファイルを自動生成するAIツール「楽楽プロファイル」において、生成したプロファイル結果をAIによって擬人化し、対話できる機能 利用料: 無料(試験運用においては、楽天インサイトのインターネットリサーチを過去に実施したことがある企業・団体のみ利用可) 問い合わせフォーム: https://insight.rakuten.co.jp/inq/research/ ※楽天インサイトの営業担当者がいる場合、担当者経由で申し込むことが可能です。 特長: 1.調査結果と大規模かつ多面的な生活者データとの連携 調査結果と、約40万人を対象に約1,700項目に及ぶ生活意識、趣味嗜好、商品カテゴリー関与、ブランド関与、メディア接触などの大規模かつ多面的な生活者プロファイルデータを連携することで、単なる属性情報にとどまらず、対話の中で価値観や行動背景までを引き出すことが可能 2.発想支援に特化した、「人機共想」型AI設計 AIを、結論を導く存在ではなく人と協働しながら思考を深める「人機共想」のパートナーとして設計。対話の進め方を支援する「アイ先輩」と、発想を広げる視点を提供する「リッキー先輩」の2人の「先輩AI」を搭載 活用シーン: 1.アンケート分析結果から、新たな切り口を見つけたいとき 集計や分析は終わっているものの示唆が出揃わず、企画の方向性に課題があり解決を目指す際に、ターゲットプロファイルと対話することで、数値の裏にある背景や理由を言語化し、分析結果に対する解釈の幅を広げることができます。既存の分析に新たな視点を加え、議論の起点を生み出します。 2.発想ワークやインタビューの代替として、思考の刺激を得たいとき ワークショップや追加調査を実施する余裕はないものの、企画を深めるために生活者視点の気づきを得た際に「インタビュー機能」を活用することで、調査結果に基づくターゲット像との対話を通じて、仮説の揺さぶりや新たな問いを発見し、短時間で発想を前に進めることができます。 ■石井 力重(いしい りきえ)氏コメント AIは単に「答え」を出してくれるだけの存在ではありません。今回の機能には、私が長年培ってきたアイデア発想のロジックをプロンプトに組み込み、AIが人の思考を刺激し、共に新しい切り口を見つけ出す「共想」のパートナーとなるよう設計しました。データの向こう側にいる生活者と深く対話することで、一人ではたどり着けない「発想の拡張」をぜひ体験してください。 ■石井 力重(いしい りきえ)氏プロフィール アイデアプラント 代表/早稲田大学・名城大学 非常勤講師/日本創造学会 理事 創造工学の専門家として、600件以上の企業や教育機関で延べ3万人以上にアイデア創出法を提供。アイデアプラント代表として、アイデア発想ツールの開発やアイデアソンのデザイン、ファシリテーションに取り組み、業界や学会で高い評価を受けている。

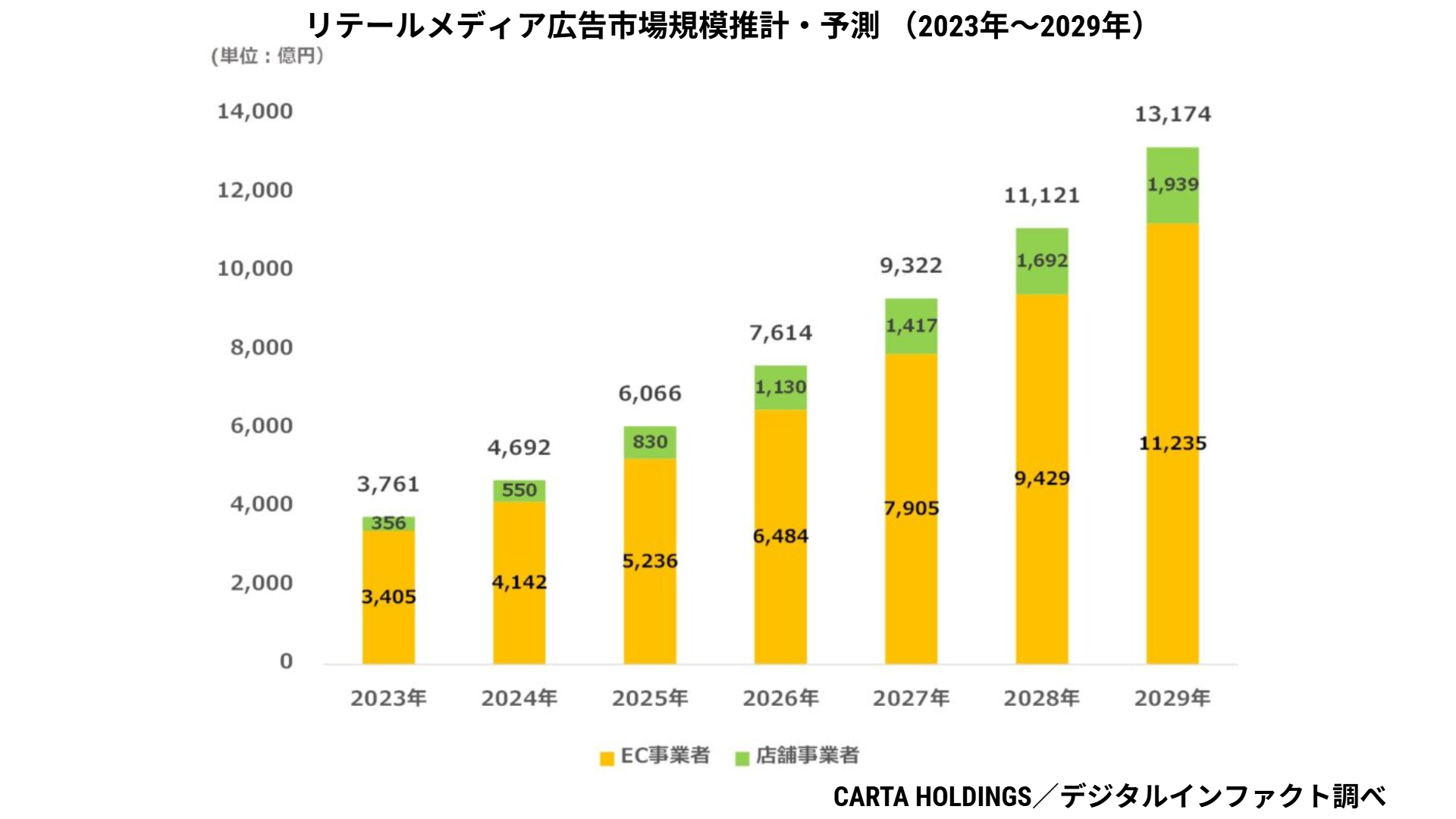

CARTA HD、リテールメディア広告市場は2029年に1兆3,174億円規模へ成長すると予測―デジタルインファクトと共同調査を実施

株式会社CARTA HOLDINGSは、株式会社デジタルインファクトと共同で、国内のリテールメディア広告市場に関する調査を実施した。 リテールメディア広告市場(※1)は、大手EC事業者が中心となり市場全体をけん引して成長を続ける一方、店舗を持つ小売事業者においては、DX化の進展によるデータ資産の収益機会の拡大を背景に、広告ビジネスの取り組みが進み、同市場における新しい成長領域として注目が集まっている。 本調査では、広告主によるリテールメディア広告への支出総額を市場規模とし、2025年までの推計および2026年から2029年までの予測を行った。 その結果、2025年の国内リテールメディア広告市場は前年比129%と高い成長により6,066億円となり、今後もEC事業者および店舗事業者による取り組みの拡大を背景に、2029年には1兆3,174億円規模に拡大することが見込まれる。 調査結果の詳細は以下の通り。 生活者のECサイト利用額は引き続き拡大を続けており、大手EC事業者が提供するリテールメディア広告に対する需要は引き続き高い水準で推移している。 リテールメディア広告は、広告主より購買データに基づいた広告効果が可視化できる点を高く評価されており、大手広告主においては、従来の営業部門による販促費にとどまらず、広告宣伝・マーケティング部門による広告宣伝費からの投資が本格化しつつある。 大手EC事業者においては認知・獲得から購買までのフルファネルをカバーする広告商品を拡充し、大手広告主の投資を促進している。 また、大手店舗事業者においては、リテールメディアビジネスに向けた環境整備が引き続き進展してる。一方で、事業者間では、リテールメディア事業への取り組み姿勢や成長スピードに差が見られるようになっている。 広告事業者は、リテールメディアネットワークの形成や、店舗事業者の広告事業開発の支援により、広告主の投資対象としての魅力を高め、EC事業者や店舗事業者の収益化に寄与している。 これらを背景に、2025年のリテールメディア広告市場は6,066億円、前年比129%となる見通しだ。 またその内訳は、EC事業者が5,236億円、店舗事業者が830億円である。 引き続き、大手EC事業者が提供するリテールメディア広告に対する広告主からの高い需要が継続するとともに、店舗事業者が提供するリテールメディア広告への需要も拡大することで、市場は高い成長を持続し、2029年には2025年比約2.2倍の1兆3,174億円規模に拡大すると予測される。 店舗事業者のリテールメディア広告市場では、大手企業を中心に、リテールメディア事業部門の組織化が進み、広告ビジネスへの本格的な投資が進展している。 広告事業者との提携により、広告配信基盤の構築や運用体制の整備が進み、リテールメディア広告に取り組む環境が整いつつある。また、広告会社などを通じて企業の広告宣伝・マーケティング部門からの予算獲得を目指す動きも進展しており、リテールメディアネットワークへの参画を通じて、小売単体では獲得が難しかった広告主予算の取り込みを図る動きも見られる。 デジタル広告は、店舗事業者と取引関係を持つメーカー企業からの広告出稿が引き続き堅調で、アプリ向けのクーポン広告やECサイトにおける検索連動型広告を中心に需要が拡大した。 デジタルサイネージは、その高い訴求力による大きな認知効果が見直されている。 そのような背景のもと、コンビニエンスストアをはじめ、一部の大手企業による積極的な投資による環境整備が進み、大手広告主からの投資を呼び込み需要が拡大した。 現在は、ターゲティング精度や広告効果測定手法の整備が十分でない点や、広告主や小売事業者内での部門構造等が投資判断の分かれ目となっており、今後は業界全体での環境整備が進むことが期待される。 これらを背景に、2025年の店舗事業者におけるリテールメディア広告市場は830億円となった。 その内訳は、デジタル広告が620億円、デジタルサイネージが210億円である。今後も、リテールメディア事業を支えるテクノロジーの進展が多くの店舗事業者の参入を後押しし、広告主による継続的な需要の高まりのもと、2029年には2025年比約2.3倍の1,939億円に達すると予測される。 ※1:広告主によるリテールメディア広告への年間支出総額を対象とする。リテールメディア広告は、店舗を持つ小売企業(店舗事業者)並びにEC専業の小売企業(EC事業者)が提供する各種オンラインメディア広告(※2)の総称。店舗に設置しているデジタルサイネージ広告も含む。 ※2:アプリ、ECサイトなどのオウンドメディアにおける商品告知広告やクーポン、メールマガジンのほか、匿名化された小売企業の顧客データを活用したターゲティング配信が可能なオンライン広告(※3)など、広告商品の企画・運営に小売企業が関与する広告プロモーションを対象とする。 ※3:複数の小売企業の顧客データ・購買データなどを一括で取りまとめ、これを活用したターゲティング広告を配信するリテールメディアネットワーク事業者への広告支出を含む。 ■調査概要 ・調査主体:株式会社CARTA HOLDINGS ・調査時期:2025年9月から2026年1月 ・調査方法:広告業界・小売業界関係者へのヒアリング、調査主体ならびに調査機関が保有するデータ、公開情報の収集 ・調査対象:リテールメディア広告市場 ・調査機関:株式会社 デジタルインファクト

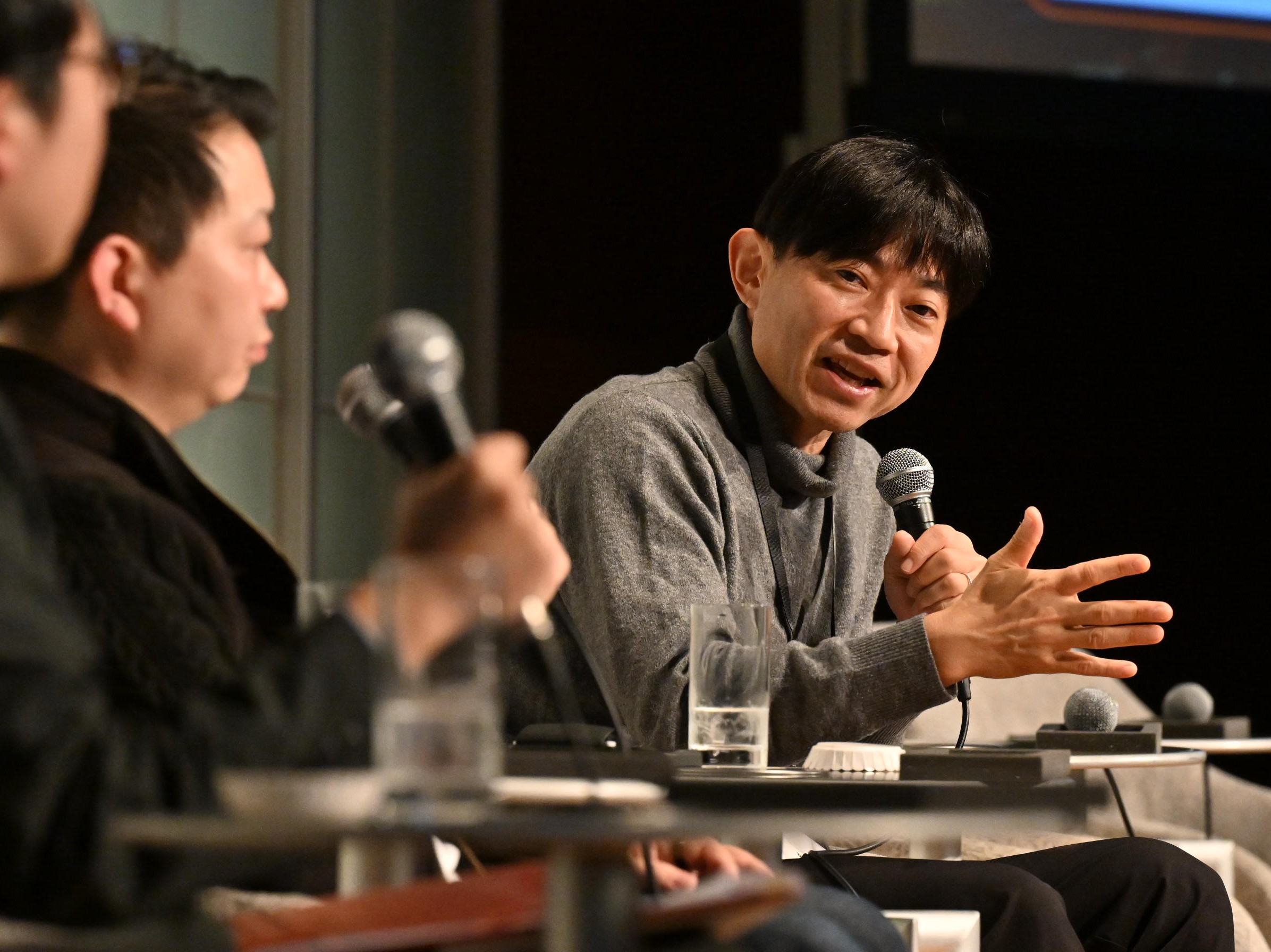

“広告”を社会の装置として再定義する-アドテク時代に失われた意味を問い直す-ATS Tokyo 2025 セッションレポート

ATS Tokyo 2025 の最終セッション「広告の役割[再考]、アドテクは[広告]の意味を殺していないか?」では、同志社大学大学院ビジネス研究科教授の高広伯彦氏が登壇した。 本セッションは、高広氏の講演と ExchangeWire JAPAN 編集長・野下智之との質疑応答で構成され、広告の歴史的役割、制度との関係、都市形成への関与、社会問題との接点、そしてアドテクが支配する現代における広告の「意味の喪失」が議論された。 効率化が極端に進む広告環境の中で、人間中心の広告文化をどのように取り戻すか-その核心に迫る内容となった。 セッション登壇者 同志社大学大学院ビジネス研究科/教授/高広 伯彦 氏 ExchangeWire JAPAN/編集長/野下 智之 引札が変えた商いの構造-「相手の得」を伝えるという広告の原点 高広氏は冒頭、日本型ビジネスに根付く利他的行動に触れながら、広告の起源を捉え直した。日本では、短期的な利得ではなく、関係性を重視した利他的行動が商習慣の基盤にあった。広告もまた、相手にとっての利益を提示する行為として成立してきたという。 その象徴として紹介されたのが、江戸・日本橋の三井越後屋による「引札」である。そこには「現金安売掛値なし」「配達はいたしません」と記されていた。当時の呉服商は掛け売りが一般的であり、番頭が年末に集金に回る仕組みだった。引札はこの長年の前提を覆すもので、「現金売り」という新たなルールを社会に提案する役割を果たした。単なる店の宣伝ではなく、商いの仕組み自体を変革しうる提案である点を、高広氏は広告の原点として位置づけた。 また、引札が社会に浸透した背景として高広氏は、江戸時代の高い識字率を挙げた。武士階級はほぼ100%、農村部でも一定の読解力があり、文字を介して情報が流通する土台が形成されていた。新聞の普及はこうした基盤をさらに強化し、明治期には紙面の多くが広告で埋め尽くされるようになった。福沢諭吉は新聞創刊に際して「広告とは広く伝わる媒体に載せるべきもの」と述べ、広告を公共的機能を持つ情報装置として語った。 広告はすでにこの時点で、「情報伝達の基盤としての社会的役割」を担い始めていたことがわかる。 制度が広告を進化させ、都市が広告を必要とした-アドバルーンから通天閣まで 広告が社会制度と都市の発展に密接に関わってきた点についても、高広氏は豊富な事例を示した。 制度が広告の形態を進化させたアドバルーン 大正期には「広告営業税」が存在し、広告の掲出や営業行為が地方財源を支えていた。広告に税が課されるという制度は、広告の形態そのものを変化させた。地上の広告が課税対象である一方、空中の掲示には当初適用されなかった。そこで生まれたのが「アドバルーン」である。広告主と事業者は制度の隙間を活かし、空中という新たなメディアを創出した。 さらにアドバルーンは社会的な場面でも活用された。二・二六事件では「勅命下る軍旗に手向かふな」と書かれたアドバルーンが掲げられ、ラジオ放送などと連動するクロスメディア的手法で反乱部隊に投降を促した。広告が社会の安定に関わるコミュニケーション手段として用いられた歴史的な事例である。 都市が広告を必要とした通天閣の再建 都市の形成と広告の関係を語るうえで欠かせないのが、大阪・新世界に建つ通天閣である。初代通天閣とルナパークは、多数の広告掲出により運営収入を補っていた。しかし戦災で塔が失われ、再建にあたり地元商店街は資金不足に直面した。 当初は松下幸之助(パナソニック)をはじめとする関西企業に支援を依頼したものの、各社の経営事情もあり出資が得られなかった。そこに乗り出したのが関東の企業、日立製作所である。日立は Kansai でのプレゼンス向上を狙い、通天閣の広告掲出に協力し、資金不足を補った。こうした経緯から、現在も通天閣には日立の広告が掲示されており、都市の象徴的風景として定着している。 広告は都市の持続性を支え、街の風景を形成する「社会インフラ」として機能してきたことが、この事例からは明らかである。 広告の“暴力性”を社会問題へ向ける-ベネトンが示した公共的役割 高広氏は広告の持つ“暴力性”に言及した。暴力性とは、望むと望まざるに関わらず、人々が広告を“見てしまう”という強制力のことである。氏が紹介したのは、ベネトンのアートディレクターで知られるオリビエーロ・トスカーニの広告キャンペーンだ。 同キャンペーンでは、人種差別や宗教対立、戦争、エイズ差別などの社会課題が生々しく表現された。特に印象的だったのは、ボスニア紛争で亡くなった兵士の血染めの軍服を撮影した写真である。ほかにも、異なる人種が一つの手錠でつながれた写真、宗教の象徴が刻まれた墓標列、エイズ患者を家族が看取る姿などが提示された。 これらは特定の商品を売るための広告ではなく、広告の“強制力”を社会問題の可視化に用いたものである。高広氏は「広告の暴力性を逆手に取り、公共の議論のきっかけを生み出した」と述べ、広告が文化的対話をつくり得るメディアであることを示した。 テクノロジーの過剰適応が「人間」を消す─アドテクが奪った広告の意味 講演後半では、アドテクがもたらす“効率化の影”について議論が移った。高広氏は「テクノロジーそのものが問題なのではなく、過剰依存が広告の意味を弱めている」と指摘する。 アドテク環境では、配信効率・クリック率・CV率といった測定可能な指標が広告価値を支配する。しかし、これらの指標では広告が社会に与える文化的・公共的インパクトは測れない。広告が歴史的に果たしてきた多面的価値は、現代の KPI 主義の中では切り落とされてしまっている。 さらに高広氏は、AI の発展によってマーケティングの主体が「人間」から「システム」へ移動している状況に言及した。ユーザーの行動はデータとなり、アルゴリズムはそのデータから配信を最適化する。人間はマーケティングプロセスにおいて“入力データ”として扱われ、広告は“システムが最適化する対象”になりつつある。広告における“人間の創造性”が後退しつつある兆候である。 「広告が好きな人」が減っている-文化の循環を取り戻すために 質疑応答では、広告を文化として支えてきた「広告が好きな人」の減少が最大の問題として語られた。高広氏は、大学広告研究会の活動が弱まり、広告そのものを楽しむ若者が減っている現状に強い危機感を示した。 その背景にあるのが、かつてのインタラクティブなデジタル表現の喪失である。Flash 全盛期のウェブでは、ユーザーの操作に応じて予期せぬ反応が返ってくる「触れる広告体験」が存在した。しかし、スティーブ・ジョブズによる Flash 排除 と iPhone 化によるスマートフォン環境への移行によって、こうした文化は急速に衰退した。現在のデジタル広告はテレビ的な一方向性が強まり、「いじる面白さ」が消えている。 高広氏は、デジタルだからこそ可能なクリエイティビティを回復させることが、広告の人間性を取り戻す鍵になると語った。広告に触れて「面白い」と感じられる体験が増えるほど、広告をつくる人・愛する人は自然と育つ。広告文化の未来は、こうした“好き”の再生産にかかっている。 広告は歴史的に、商いの仕組みを変え、都市を支え、社会に問いを投げかけてきた多面的な装置だった。アドテクの効率化が進む今こそ、その豊かさを再評価する必要がある。広告を未来へつなげるのは「広告を面白いと感じる人」の存在であり、その感性をどう再生産するかが問われている。

インターネット広告に「規制」は必要か否か。-ATS Tokyo 2025 セッションレポート

「インターネット広告に『規制』は必要か否か。」と題した本セッションでは、UNICORN株式会社 代表取締役社長 山田 翔氏と、モデレーターを務めたExchangeWire JAPAN 副編集長 柏 海が登壇した。山田氏は、近年顕在化する性的広告問題、なりすまし・詐欺広告、過剰な広告枠、偽情報・誤情報など、オープンインターネット広告を取り巻く課題を、関連省庁の動きや業界構造とともに整理し、「規制」をテーマに本来あるべき広告環境の姿を提示した。 セッション登壇者 UNICORN株式会社/代表取締役社長/山田 翔 氏 ExchangeWire JAPAN/副編集長/柏 海 ユーザーから嫌われる広告環境の顕在化と、規制議論の前提 山田氏は冒頭、昨年のATS Tokyo 2024で自身が提示した「インターネット広告の99%は見られておらず、広告がユーザーに嫌われる存在になっている」という問題提起を振り返りながら、この一年で状況がさらに悪化し、これらが単なる業界課題に留まらず、社会問題の段階に入ったとの認識を示した。 とりわけ重要な変化として山田氏が強調したのは、関連省庁の動きの加速である。こども家庭庁、総務省、経済産業省、警察庁、金融庁など、異なる問題を扱う複数の省庁が、それぞれの所管領域で調査・対策を進めている。インターネット広告を統括する法律が存在しないなか、インターネット広告に関する社会的問題への関心の高まりが、行政のアクションを促している構造が浮き彫りになった。 こうした文脈を踏まえつつ、山田氏は「インターネット広告に『規制』は必要か否か」というテーマに切り込んでいく。 また、「多くの広告事業者にとって“規制”はネガティブな印象が強いのではないか」という仮説を持っていたが、会場内に設置されたUNICORNのブースで来場者に、「インターネット広告に『規制』は必要か否か」を問いかけ、「規制は必要」「規制は不要」の2種類のクッキーを配布したところ、「規制が必要」と書かれたクッキーを手に取る参加者が多数だったというエピソードを紹介し、広告業界内での問題意識は確実に高まっていることを共有した。 山田氏は「最大のリスクは短期的な収益減ではなく、インターネット広告自体がユーザーに拒絶されること」と位置付け、広告基盤への信頼低下こそが、中長期的な最大の脅威であると述べた。 リアル空間との比較で浮かび上がる“無規制状態”と、基準づくりの必要性 「規制」という言葉を議論する際に山田氏が示したのは、リアル空間とインターネット空間の対比である。プレゼンの中では、一日26万人以上が通行する巨大公共空間として、渋谷スクランブル交差点を例に、リアル空間における規制について次のように紹介した。 広告物を設置する場合の基本的な許可基準:東京都屋外広告物条例 ※景観の保護、公衆への危害防止、美観維持などが目的。 良好な景観形成のための届出や事前協議のルール:渋谷区景観計画・景観条例 ※広告物のデザインや設置場所もこれらの計画の影響を受ける。 交通の妨げになる場所への設置:道路交通法に基づく規制 ※道路上や交通の妨げになる場所への設置、または運転者の注意をそらすような広告は規制される。 リアル空間では、広告が公共物として扱われ、設置場所・デザイン・安全性などが厳しくコントロールされている。一方で、月間で数百万人のユーザーが訪れる大規模インターネットメディアでは、リアル空間のような厳しい事前審査や設置基準は存在しない。 結果としてインターネットでは、リアルと同等の巨大な“公共空間”であるにもかかわらず、広告の品質や安全性が事業者単位の判断に委ねられたままになっている。 更に、山田氏は総務省が取りまとめた「デジタル広告の適正かつ効果的な配信に向けた広告主等向けガイダンス」を引用し、デジタル広告は流通経路が複雑で、悪意ある主体が紛れ込みやすいことを取り上げた。また、掲載先が無数に存在し、ユーザーごとに異なる広告が出るため、広告主自身も「どこに広告が出ているか」を把握しにくいという特性がある。この複雑性が、性的広告や詐欺広告などの問題の温床になっていると山田氏は述べた。 こうした背景を踏まえ、山田氏は「規制(ルール)を持つことで、各プレイヤーの便益を公平化し、ユーザーに拒絶されない広告環境に近づく」と述べ、規制を“制約”ではなく“環境設計の基盤”と位置づけた。 山田氏が示した規制の分類は3つである。 国による法規制 国と業界団体の連携による共同規制 業界団体等による自主規制 プレゼンでは、広告品質向上・透明性確保に関わる複数団体の取り組みが一覧化され、現行の自主規制がカバーしきれていない領域の存在も示された。山田氏は、法規制だけでなく、業界自身による自主的な基準づくりこそが、問題解決への第一歩になるとの見解を示し、「どこから手をつけるべきか」を次の論点として提示した。 広告事業者から基準を引き上げるというアプローチと、来年以降の展望 広告主・広告事業者・広告媒体、と複数のプレイヤーにまたがるなか、山田氏は「広告事業者(DSPなど)がまず基準を引き上げるべき」と述べた。その理由としては「広告主と媒体を接続する“ゲートウェイ”の役割を担っている」「クリエイティブ選定や媒体選定に大きな影響力を持つ」という構造的条件にある。 UNICORNでは既に、 性的・過激・詐欺性のある広告を収益性に関係なく排除 ユーザー体験を阻害する広告枠への非配信 クオリティが保たれない媒体への非配信 といった基準を独自に設定したうえで、広告事業の運営を行ってきていると話す。また、山田氏は「基準を上げても事業は成立し、むしろ質の高い広告主と媒体が結びつくことで成長できている」と成果を述べ、業界全体がこれらの基準を共有すれば、悪質な事業者が排除され、結果的に健全な広告取引が循環するとの見方を示した。 その一方で、企業単独の努力ではインターネット広告の流通構造そのものを変えるには限界があるため、業界団体や技術団体と連携して共通基準をつくる必要性を強調した。 まずは広告事業者の基準を引き上げたうえで、次第に大手広告主の予算は認定広告事業者に流れ、最終的には広告媒体も認定広告事業者との取引が中心になる。その結果として、問題のない広告空間が形成され、ユーザー体験を損なわない広告環境が成立するとした。 質疑応答では、ExchangeWireJAPAN編集部から「今年、省庁との意見交換を行った背景」や「規制テーマを選んだ理由」について質問が寄せられた。山田氏は、現状の深刻度の高まりと、業界として放置できない課題であること、そして「日本の広告業界が団結して動くタイミングに差し掛かっている」との認識を語った。 来年以降については、こうした取り組みをさらに加速させ、「ユーザーにとっても出会いのある広告」を実現するための活動を続けると述べた。 最後に山田氏は、「最初に動き出した企業にとっては不利益に見えるが、それは未来のインターネット広告への投資となる」と語り、セッションを締めくくった。

AIが再定義する広告の価値とアテンション-ATS Tokyo 2025 セッションレポート

2025年11月21日に開催された「ATS Tokyo 2025」では、「AIが切り拓く広告の未来」と題したパネルディスカッションが行われた。登壇したのは、OpenX Japan カントリーマネージャーの目黒圭祐氏、Uber & Uber Eats Director of Marketing, Japan & Korea の Alison Doube氏、WPP Head of Integrated Creative の Soumya Bardhan氏、CNN International Commercial Sales Director, Japan の長屋海咲氏の4名である。モデレーターは ExchangeWire JAPAN 共同編集長の長野雅俊が務めた。 広告主、広告代理店、パブリッシャー、テクノロジーベンダーというデジタル広告サプライチェーンを象徴する4者が一堂に会し、生成AIを中心としたAI活用がクリエイティブやメディアバイイング、組織変革、そして日本市場とグローバルのギャップにどう影響しているのかを、具体的な事例とともに語り合ったセッションである。 セッション登壇者 OpenX/カントリーマネージャー/目黒 圭祐氏 Uber & Uber Eats/Director of Marketing, Japan [...]

- Latest news

ニュースレター(WireSync)に登録

ExchangeWire Japanの最新情報を毎週まとめてお届けします

Trending keywords

![「広告が嫌われない場所」へ ─レノボ・ジャパン×電通デジタル×UNICORNが示す、ゲーム内広告の可能性[インタビュー]](https://cdn.exchangewire.com/wp-content/uploads/2026/02/KEY-280x187.jpg)

![可処分時間を起点に再設計-ニューステクノロジーが考える第三のリーチメディア構想[説明会レポート]](https://cdn.exchangewire.com/wp-content/uploads/2026/01/newsthird00-280x187.jpg)

![[Global動向]アメリカ主要パブリッシャーがアドテクノロジー操作を巡りGoogleを提訴ほか](https://cdn.exchangewire.com/wp-content/uploads/2026/01/global-main-2.jpg)

![電通デジタル × Silverpushが読み解く2026年に向けたYouTube広告の進化──“文脈”と“モーメント”がもたらす新たな設計視点[インタビュー]](https://cdn.exchangewire.com/wp-content/uploads/2026/01/silverpush1.jpg)