電通デジタルが考える、デジタル広告の本来の効果 [インタビュー]

![電通デジタルが考える、デジタル広告の本来の効果 [インタビュー] 写真1](https://cdn.exchangewire.com/wp-content/uploads/2019/02/interview_dd_key1-556x350.jpg)

電通デジタルは、デジタル広告の新しい広告効果指標として「True Lift Model™」を公表。

このモデルは、現在のデジタル広告の成果には、そもそも広告を出稿せずとも得られたコンバージョンが含まれるケースが散見される現状があり、出稿による成果との差分が本来の広告効果であるという考え方に基づくものである。

この指標の開発背景や、その意味、そしてビジネスへの落とし込みについて、同社ストラテジー部門ソリューション戦略部部長 三谷壮平氏にお話を伺った。

(聞き手:ExchangeWire JAPAN 野下智之)

クリックやコンバージョンでは測りきれないデジタル広告の効果

―自己紹介をお願いいたします。

三谷氏 2010年に電通に入社後、デジタル広告関連の部署に配属となりました。そこでの担当は通販、生命保険、エステなど、CPAを第一の指標とするデジタル広告をダイレクトレスポンス目的で活用されるお客様です。この業務においては、デジタル広告の効果を目に見える数値により広告効果を証明することの大切さについて身を持って学びました。

その後、ナショナルクライアントである大手家電メーカーを担当することになりました。そこで求められたプランニングは、CPAやCPCではない広告効果を数値で見せていくということ。どのようなKPIを設計するかという工夫が必要になりました。ナショナルクライアントはデジタル広告をダイレクトレスポンス目的で出稿する事業会社とは異なり、何をCPAにすればよいかなど何を成果とするか課題を感じている場合が多いのです。CPAとも、リーチとも少し違うといったご相談も多い。そこでナショナルクライアント向けに工夫したKPIを作りたいということを、テーマとして持つようになりました。

―今の業務の内容を教えていただけますか。

三谷氏 ストラテジー部門という、クライアント企業を直接担当する営業部門をサポートする立場で、営業が普段取り組んでいる課題により中長期的な視点で取り組んでいる部署に所属しています。ここで、データを活用したKPIの設計や、運用の高度化など、今後のデジタル広告が目指すべきことを考えています。

デジタル広告の一部は、お店の行列に配るクーポンのようなもの

―「True Lift Model™」の開発背景を教えていただけますか。

三谷氏 デジタル広告の効果測定の現状の仕組みにおいては、もともと需要があるユーザーについても、広告が獲得した効果であると見なすことも可能な状況に、課題があると感じていました。

今のデジタル広告では、お店に並んでいる顧客にクーポンを配り、クーポン利用数をその成果として見せるというようなことが可能な状況です。当然ですが、お店側からするとこの全てが広告効果と見なせるかというと、疑問が残りますよね。

デジタル広告では細かいターゲティングができ、かつその広告効果が定量的に図れるところが良い点ではあるものの、このような現象が少なからず起こっていると認識しています。

例えば、クルマを買いたいという顧客をターゲティングして広告を出稿し、試乗件数が100件獲得できたとします。ですが、もともとクルマの購入に対して確度の高かったユーザーはもしかしたら広告を出稿しなかったとしても、70件は獲得できていたということが、大いにあり得るのです。この時の本来の広告効果は100件ではなく、100件から70件を差し引いた30件分である。これが私たちの提唱する「True Lift Model™」という指標の考え方です。

本来、元々需要が潜在化していたユーザー層に対してターゲティング配信された広告効果の価値と、広告により需要が喚起されたユーザー層の広告効果の価値とは切り分けて評価されるのが望ましいと考えています。

従来のCPAだけで評価すると、いわば行列客にクーポンを配布するような広告手法の方が一見すると効率が良いため、予算が集中してしまいますが、そうではなく潜在層を発掘するような広告手法を別の指標でしっかりと評価して予算を割き、クライアント企業の事業成果を最大化できないか。これが開発の背景です。

―計測可能な媒体についてお聞かせください

三谷氏 第三者配信ツールからの配信を受け入れているGoogleDisplayNetworkや各種DSPが主な対象です。計測のアプローチは弊社とは異なりますが、似たような考え方に基づく計測用APIを開放しているFacebookでも同様の指標を計測することが可能です。

True的な考え方がクライアント企業に広がり、私たちの取り組みに対する理解が広まるように尽力していきたいと考えています。

―True効果の考え方を広げていくと、広告主からすると「では本来の効果分しか広告費を出さない」という話になりませんか?

出典:電通デジタル

三谷氏 この指標は広告予算の増減ではなく、どこに力を入れるかということを見ていく指標として使ってほしいと思います。

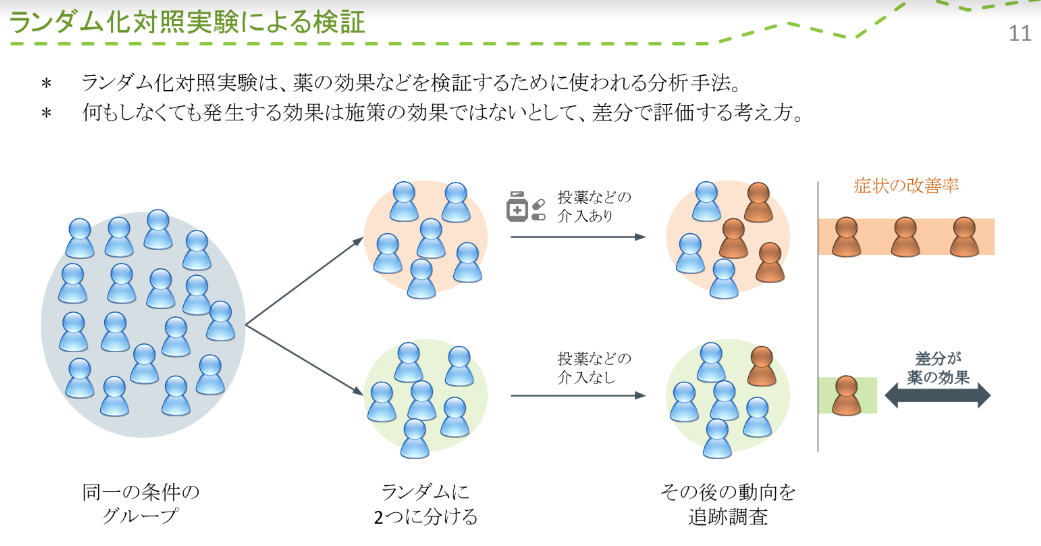

統計的なアプローチとして「ランダム化対照実験」という考え方があります。同じ条件のターゲット100人をランダムに2つに分け、たとえば病気の人に片方には薬を入れ、もう片方には入れないということをします。何もしなくても自然治癒をする人はいるので、投薬施策の効果ではないと考え、2グループ間で症状が改善した人の率の差分を薬の効果として考えます。この考え方を広告効果に応用したのがTrue効果の考え方です。

ただしこれは統計上の話です。例えば、現実の世界での検証の結果、100人のうち90人が治癒し、差分での分析の結果50人が自然治癒、40人が薬の効果だったと分かったとします。しかし、これはあくまで統計的な数の話であり、治癒した90人のうちどの40人が薬の効果だったかをひとりひとり特定することはできません。ですから、この結果をもって差分の40人だけに投薬をしましょうというのは現実的には不可能ですよね。

ですので、Trueの指標に関しても、差分の40人に課金するということではなく、本来の効果が100のうち40であったということを見ていくというのが、一義的な使い方です。

複数施策や媒体を横並びにした時、従来のCPAで見た場合にはリターゲティングの効果が一番高かったが、ここにTrue効果に基づくTrueCPA指標で、真に需要を作っている効果だけを評価した結果、実は他のターゲティングの効果の方が高かったというように、相対的な評価をするということがゴールです。

現実的ではありませんが、もし仮に、デジタル広告のすべてにTrue効果がないという結果が出れば、ロジックとしては「デジタル広告をやめてテレビCMにしましょう」等という提案になります。それが「True Lift Model™」の考え方であり、オンラインとオフラインを横断した施策など、電通グループの強みを活かした電通デジタル独自の提案にもつながるのです。

―次に、True Lift Model™の一部である、「True Store Visit™」についてお聞かせください。すでに進められている例はありますか?

「True Store Visit™」は、デジタル広告に接触して店舗に来訪した人のうち、「純粋に広告接触で来訪した人」と、「広告に接触しなくても自然に来訪したであろう人」を統計的に切り分け、前者のみを広告効果として評価するソリューションで「True Lift Model™」と親和性が高いものです。

例えば、コンビニエンスストアというのは、ほとんどの人が広告を見ずとも来店します。広告を配信して、来店計測で1,000人集客できたという結果が出たとしても、そのうちどこまでが広告効果であるかの切り分けは難しいです。

結果的に来店単価が5円になってしまうこともあるのですが、「それは何もしなくても来店するのだから、その通りだよね。」という話になります。

これを、この「True Store Visit™」という考え方を用いて切り分けて、「本来の来店単価は500円ですよ。」とレポートすると、より納得度の高い指標となり、クライアント企業側もこの評価をもとにその後の意思決定をしていただきやすくなります。

当社のクライアント企業は日常生活に根差した商品やサービスを提供しているところが多いのですが、そういうクライアント企業には特に、「True Store Visit™」の考え方が合致しやすいのです。

直近、位置情報ベースでの来店評価自体は様々なソリューションがリリースされていますが、True効果に基づく本来の来店評価の計測はほとんど一般化していません。私たちはここに潜在的な需要があると見ています。

―「TrueLift Model™」を使った予算配分の最適化に関する実例をお聞かせください

よくご相談を受ける例としては、元々リターゲティング広告しか活用していなかったクライアント企業への提案です。True効果を分析した結果、全体の何割かリターゲティング広告を配信しなくても効果が得られたとします。その場合、全体予算の一部をリターゲティングから潜在顧客獲得施策へと移しましょうというような提案をします。

このような予算の付け替えは、同一媒体内で行うことが多いです。なぜなら、媒体をまたぐと媒体特性による影響が出て来るからです。

ナショナルクライアントの中でも、ダイレクトレスポンス目的の施策をしているクライアント企業でこのような事例を数多く扱いました。

また、「True Store Visit™」については大手自動車メーカーとの事例が蓄積されてきています。

通常の広告出稿であれば、例えば競合メーカーあるいは自社の販売サイトや販売店の来訪歴があるユーザーをセグメントし、そこにターゲティング配信をすることがマーケティングの定石です。ですが、このような場合、そもそも購買意欲が高いユーザーが多く、むしろ自動車教習所や住宅展示場への来訪者や、結婚前や自動車保有者など、ライフステージでセグメントしたターゲット層に広告配信をしたほうの「True Store Visit™」効果が高い、というような結果になりました。

―今後の業界における広告効果指標は、True効果のような考え方に収束していくのでしょうか?

どう分析するかという手段については議論の余地はありますが、Trueの考え方は本質的なものだと考えています。統計の専門用語にはなりますが、これは因果推論と呼ばれる考え方で、広告の効果が本当に成果に結びついているか、をきちんと立証するという流れの中に位置づけられるものです。例えばFacebookのインクリメンタル評価や、Googleがレポートしているブランドリフト効果なども、弊社の「True Lift Model™」と同様に、この因果推論の考え方の系譜に位置づけられるかと思います。

テクノロジーの進展により、本来の広告効果を計測できるのであれば、そこをしっかりと評価していくという流れに向かっていくのではないでしょうか。実際に、クライアント企業と話していても、より事業成果にコミットしているCxOレイヤーの方ほど、この「True Lift Model™」の考え方に共鳴していただくことが多いです。どうしても現場で日々のデジタル広告運用を担当されている方は、目の前の数値目標に追われるあまり、そもそも今追いかけている数値に広告の効果以外のものも含まれている、ということまで考えるのは難しいと思います。一方で、経営層に近いほど、本質的な事業成果を伸ばすためにはTrue的な考え方に基づいた指標で見ていかないと、真の意味での需要の喚起は評価できない、ということを直感的に理解されている方が多い印象があります。CPAという指標はとても分かりやすいので、いきなりすべてのクライアント企業でCPA評価を捨てるのはまだまだ難しいと思いますが、まずは本質的な需要創造を目指すクライアント企業から、この指標が広がっていってもらえると良いなと思います。

―True効果という考え方が進めば、広告課金の形態にも影響してくるのでしょうか?

効果と課金形態とが統一化するということは、短期的には可能性が低いと思います。

True効果については、心理指標では一般化しつつありますが、行動指標としてはこれからの段階です。まずはTrue効果の考え方自体を皆さんに知っていただくことが必要です。

また、コンバージョンという考え方が登場した時、CPA課金が主流になったでしょうか。

広告評価と課金の方法とが必ずしも一対一で対応しているわけではありません。それを決めるのが私たちのような広告会社なのか、あるいは媒体側なのかというところの議論の余地もあります。もし媒体側がTrue効果やこれに紐付く課金モデルを作ったと言えば、恐らく私たち広告会社はそこに倣うでしょう。反対に私たち広告会社がTrue効果に対してのみ課金しますとしても、媒体側からはCPAやCPCで課金されますし、何より媒体の協力が無ければTrue効果を最大化する運用も困難です。そうすると、広告会社としてコントロールできない要因で、広告会社側が課金形態のズレのリスクを担う可能性がありますが、果たして広告会社側にその責任があるのかという話になります。そのようなことはケースとしてはあり得るかもしれませんが、業界全体の話としてはまだ先の話だと考えます。まずはデジタル広告業界全体としてTrue効果での評価を共通認識とする中で、媒体側もTrueCVに対して運用を最適化するような機能を開発するなど、エコシステム全体でTrue評価を前提とした準備を整えていく動きの一環として、課金形態についても考えていくべきではないでしょうか。

―今後はビジネスとしてどう発展させていきますか?

今はKPIをちゃんと考えるための取り掛かりの段階だと考えています。どうしてもCPCなど計測しやすい部分に指標が置かれていますが、全てにおいてこれが本質的なデジタル広告の効果ということではないと思います。このことをしっかりとお伝えしていくことで、True効果の議論が広がっていけばいいですね。そして、クライアント企業が潜在層を獲得する施策のターゲットを考えたり、位置情報・購買情報の考えを広げたりするお手伝いを広告会社として行っていきたいと思っています。

ABOUT 野下 智之

ExchangeWire Japan 編集長

慶応義塾大学経済学部卒。

外資系消費財メーカーを経て、2006年に調査・コンサルティング会社シード・プランニングに入社。

国内外のインターネット広告業界をはじめとするデジタル領域の市場・サービスの調査研究を担当し、関連する調査レポートを多数企画・発刊。

2016年4月にデジタル領域を対象とする市場・サービス評価をおこなう調査会社 株式会社デジタルインファクトを設立。

2021年1月に、行政DXをテーマにしたWeb情報媒体「デジタル行政」の立ち上げをリード。