シグナルロス時代の「アテンション」戦略:日本に求められる新たな広告効果指標

by on 2025年6月19日 in ニュース

デジタル広告の世界は、大きな転換点を迎えています。そしてその潮流は、日本も例外ではありません。サードパーティCookieやIDの活用が難しくなる中、広告主たちは「シグナルロス(signal loss)」という課題に直面しています。かつてはユーザー行動やオーディエンス属性を示す信頼できる指標だったものが、プラットフォームポリシーやプライバシー規制の強化により、急速に失われつつあるのです。

これまでCPCやCPAといったパフォーマンス指標に依存してきた広告主にとって、キャンペーン成果を正確に測ることはますます困難になっています。こうした環境の中で、より本質的なインパクトを測る手段として、「アテンション(注意・注視)」が新たな基準として注目を集めています。

(Sponsored by Ogury)

シグナルの混乱:アドレサビリティの分断された未来

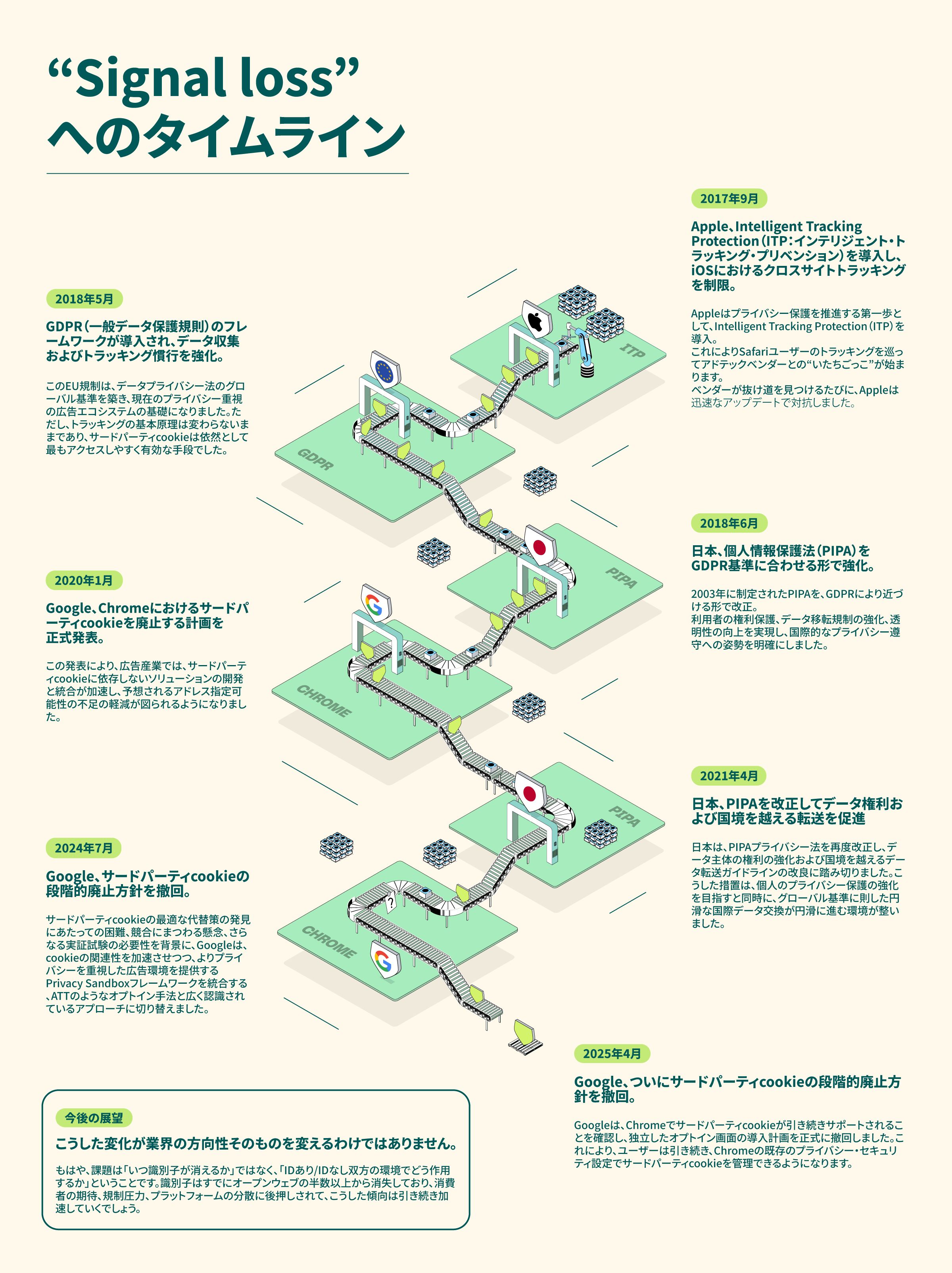

シグナルロスは単なるプライバシーの問題ではなく、広告主がオーディエンスを「識別し、リーチする」方法そのものを根本から揺るがす問題です。ここ数年、規制やプラットフォーム主導の変更が広告エコシステムを大きく変えてきました。

2017年、AppleはSafariにおいて「Intelligent Tracking Protection(ITP)」を導入し、クロスサイトトラッキングをブロック。2018年には日本でも個人情報保護法が改正され、GDPR基準への適合が図られました。これによりユーザーの権利が強化され、透明性とグローバルなプライバシー基準への順守が明確に求められるようになったのです。

そして2025年4月、GoogleはChromeでのサードパーティCookieの同意ポップアップを廃止し、既存のプライバシー設定に統合。こうした動きにより、従来のIDベースのターゲティングはさらに衰退し、デジタル環境は一層分断され、オーディエンスの一貫した識別が難しくなっています。

その結果、広告主は旧来の指標に頼るのではなく、「真のユーザーエンゲージメント」を反映する新たなシグナルに目を向ける必要があります。アテンションは、そのような次世代の“耐久性ある”測定手法として浮上してきました。

パフォーマンス指標から「価値」へ:アテンションが重要な理由

日本市場では長らく、CPCやCPAなどのパフォーマンス指標が広告効果の評価基準とされてきました。しかしこのアプローチでは、短期的成果に偏りすぎるあまり、ブランドの中長期的成長という本来の目的とズレが生じることもあります。

実際、日本人消費者の48%が「オンライン広告にイライラすることが多い」と回答しており、インプレッションやクリック数といった従来の指標は、ユーザーの本当の関心を反映しきれなくなってきています。

これに対してアテンション指標は、広告が本当に消費者に「届いた」のかをより正確に示してくれます。単なる短期成果だけでなく、ブランド構築やユーザーとの継続的な関係性を重視する上で、極めて有効なインサイトを提供するのです。

「メディアパートナーとして私たちが担うのは、複雑化・断片化が進む日本のデジタル環境において、クライアントのメッセージを“確実に届ける”ことです。」

「従来型の識別子の衰退とプライバシー規制の強化により、キャンペーン評価のあり方そのものが変わりつつあります。これからは“誰に届けるか”だけでなく、“どの文脈で、どんなクリエイティブを、どの瞬間に届けるか”が重要です。」

— 星 貴也氏(Chief Strategy Officer, at dentsu Japan International Brands)

アテンションが「新たな広告効果の標準」へ

アテンション指標は、従来のような個人データに依存せず、「実際に広告が視認されたか」「何秒表示されたか」「画面上の位置はどうか」「ユーザーが反応したか」といった人間中心・視覚中心のデータに基づいて、広告効果を評価します。

アテンション測定のリーディングテクノロジーであるLumen Researchの調査では、「アテンション量」と「ブランド想起率」には高い相関があることが示されています。わずかな注視でもブランドの記憶に残る可能性はありますが、アテンション時間が長くなるにつれ、その想起率も着実に上がることが確認されています。

とはいえ、注目を得ることがゴールではなく、「持続的な注目をいかに保つか」が重要です。ユーザーの視線データに基づく「アテンションクーブ」によると、日本における動画広告やディスプレイ広告は、平均で2秒未満しか視認されていません。つまり、“一瞬で惹きつける・記憶に残す”設計が求められているのです。

現在、日本では3種類のベンダーがアテンション測定を提供しています:

- アテンション特化型ベンダー

- 検証系ベンダー(ビューアビリティや不正防止など)

- アドテク系ベンダー(配信プラットフォーム内の計測)

それぞれの強みを組み合わせることで、広告主はアテンション指標を自社の広告戦略に組み込み、より高いエンゲージメントを生むキャンペーン設計が可能になります。

結論:日本市場で「アテンション指標」は避けて通れない

シグナルロス、規制強化、IDの消失——こうした潮流により、日本のデジタル広告はこれまで以上に変化を迫られています。

CPCやCPAといった従来のパフォーマンス指標は今なお有用ですが、それだけでは十分とは言えません。

これからの時代、広告効果の真価を問うには「アテンション」が新たな基準になります。

本当に届けたい相手に、意味のある形で、記憶に残す広告体験を提供する。

そのために、広告主もメディアも、今こそ「測り方」の再設計が求められています。

コラム執筆者

コラム執筆者

松本 亮

Ogury Japan, Country Manager

L’Oréal、BMW、Johnson&Johnsonなどでブランドマーケティングやカスタマーマーケティングに従事。2014年からCriteoでアジア太平洋担当のマーケティング・マネージャーとして事業拡大に貢献したのち、GumGumの日本ローンチを担当し、クッキーレス広告市場の創出と拡大をけん引した。2022年4月より現職。

ABOUT WireColumn

WireColumn

ExchangeWireJAPANが推薦する、スペシャリストによる執筆記事。ここでしか入手することが出来ない専門性の高い情報をお届けします。