データ活用によるロイヤル顧客との関係強化

by on 2023年3月31日 in ニュース

DXが小売にもたらした変革

経済産業省が提言した『DX推進指標』において、DXは「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して顧客や社会のニーズをもとに、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義されています。

例えば、小売業においては、リアル店舗での販売からオンライン販売(EC)へと、デジタル浸透による販売形態の多様化が進みました。その動向は、BASEやShopifyなどの簡易的なECカートによって取り組みハードルが下がったことで加速しています。更には、DMPやマーケティングオートメーションの登場によりOne to Oneコミュニケーションといった、顧客データによる一人一人にあわせたパーソナルな顧客体験の提供が可能になりました。

この記事では、DXが小売業態にあたえたビジネスモデルの変革と、その中で事業者に求められるようになったマーケティング戦略やデータ活用についてご紹介していきます。

(Sponsored by Glossom)

小売におけるDXとは顧客との関係構築

初期的には小売業におけるDXとは、データによって顧客を識別しコミュニケーションを最適化できるようになったことを意味します。

無人店舗において生体認証で決済を行うAmazon Goや、会員データをもとに1to1コミュニケーションを実現するマーケティングオートメーションなど、顧客IDで識別し、アクセスデータから購買ログまでを蓄積から分析、活用することでよりパーソナルな価値提供ができるようになりました。近年よく聞くようになったOMO(Online Merges with Offline)もオフライン・オンラインの購買チャネル横断で顧客データを管理し、よりシームレスでパーソナルな体験を顧客に提供している一例です。

このように、顧客一人一人に合わせたコミュニケーション(One to Oneマーケティング)は、顧客の体験価値を向上させます。これにより、顧客のブランドへの選好は高まり、顧客とブランド間の中長期的な関係性が構築しやすくなりました。

サブスクリプションというビジネスモデルの進化

近年急速に拡大したサブスクリプションモデルは、DXされた小売における典型的なビジネスモデルです。購入者を識別し、顧客との中長期的な関係性構築が可能になった中で、サブスクリプションモデルの重要性は高まりました。サブスクリプションは、ユーザーに対して継続的な価値提供を行うビジネスモデルです。顧客はその商品を気に入れば、サブスクリプションを継続し、気に入らなければ解約します。つまり、顧客のブランドロイヤルティを高めることが事業戦略上、重要になります。

このビジネスモデルが優れている点は、事業主はリカーリングレベニューが見込めるため、より良い商品を提供するための商品開発のための投資に集中できる点です。これにより購入者はより高品質な商品を購入することができます。

これまで小売においては、大量生産大量消費によって一点あたりの原価を最小化し、広告宣伝投資によって、消化率を高めるという方法論が追い求められていました。一方、サブスクリプションモデルでは、いかに購入者の本質的なニーズに応えていくか、また適切なコミュニケーションで提案するか、その結果としてロイヤルカスタマーを増やしていけるかに重点が置かれています。

DX時代のECの必勝パターン

DXにより行動ログ・購買データ・会員データは顧客IDベースに集約され、顧客一人ひとりの態度変容の可視化を実現しました。それによりLTV(Life Time Value)というロイヤル顧客を定量可視化する指標が活用されるようになりました。

これまでは新規購入者の獲得投資のためにいかに高粗利を保つか(つまり原価や利益を圧縮できるか)や、安価に新規顧客を獲得する施策の発明が競争戦略において重要でした。それに対してデータ活用やパーソナルなコミュニケーションが必要とされる現在では、顧客一人ひとりの体験価値を高めることでLTVを最大化すること、そして長期的な関係構築によるLTVの最大化を実現し、新規購入者獲得への投資を適切に行うことが、競争戦略上の論点になります。そうした背景がある中で、サブスクリプションモデルの採用が重要な戦略となっています。その本質は、顧客に満足度の高い体験を提供し、顧客のブランドロイヤリティを高め、継続的な関係を維持すること、更にはそれらをリアルタイムで数値化して最適化することにあります。

LTVベースでの戦略的なマーケティング投資

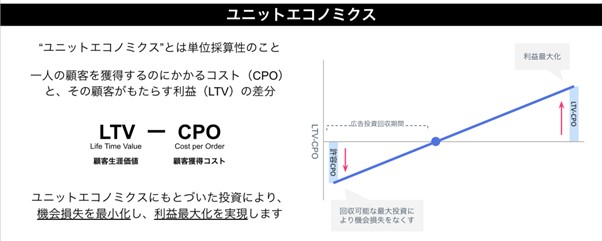

EC、特にサブスクリプションECのマーケティングとは、LTV-CPO>0を成立させるモデルといえます。LTV最大化と同様に、LTVを踏まえたCPO設定も重要です。LTVがCPOを下回る(つまりLTV-CPO≦0の)場合、そのEC事業は利益の積み上がらない事業になります。逆に、LTV-CPO>0を成立させ、成立後マーケティング投資を踏み込むことで利益の最大化、事業の急成長を実現することが可能になります。

また、初回購入額等の短期的な指標ではなく、LTVベースで限界CPOを設定することで、回収可能な投資の最大化が可能です。これにより競合に顧客を奪われるような機会損失を回避することができます。このようにLTVを勘案したマーケティング投資は、事業の収益性とマーケットシェア拡大の重要な観点といえます。

そのため、経営者やマーケティングの現場担当者には、LTVおよびCPOはもちろん、継続率・N回目購入転換率など関連指標を、リアルタイムに可視化し、これを踏まえた意思決定や施策のPDCAサイクルをまわしていくことが求められます。

ECをとりまく環境変化

ここまで、DXが小売にもたらした変化をお伝えしました。この他に、国内EC事業者に影響を与える要素について簡単にご説明いたします。

1)EC参入プレイヤーの増加

ここ数年、日本のEC事業参入プレイヤーは増加の一途をたどっており、EC市場自体の拡大がすすむものの、事業者間の競争は激しくなっています。その理由は、参入障壁となっていたECサイト構築のハードルが下がったことにあります。今まで、ECサイトを開設するためには、社内のエンジニアや外部パートナーがECサイトを構築する必要がありました。しかし、近年のBASEやSTORES、Shopifyなどのクラウド型でECに必要な機能を提供するASPカートの登場により、ノーコードかつ低コストでECサイトを開設することが可能になりました。

また、製造メーカーのECへの取り組みも増加しています。これまでTVCMのようなマス広告で認知を獲得し、大手量販店の売り場の棚を押さえて、購入に繋げていくという手法が一般的でした。しかし、若年層を中心にTVの試聴時間が減少しており、その代わりにYouTubeやTikTokといったインターネット動画配信サービスが拡大しています。こうした新たな顧客接点は、ダイレクトにECに遷移することが可能です。そうした新たな販売手法への対応が進んでいっている状況があります。

日本のEC化率(すべての商取引において、EC(電子商取引)の市場規模が占める割合)は上昇傾向にあります。特に物販系分野のBtoC-ECにおいては、コロナ禍の影響を受けて、ここ数年で市場規模・EC化率ともに大きく伸びています。市場規模は、2013年の59,931億円から2021年の132,865億円と2倍以上と成長し、3.85%だったEC化率は10%に届こうとしています。

(出典:経済産業省ウェブサイト)

2)インターネット広告規制強化による費用対効果の悪化

2つ目は、インターネット広告におけるテクノロジーと表現の規制強化です。データプライバシーの規制強化、Apple, Googleなどによる3rd Party Cookieの規制、広告表現の規制の厳格化等により、データによるターゲティングは制限を受け、強い訴求の広告クリエイティブは難しくなりました。その結果、EC市場においても広告効果の悪化・CPO高騰は避けられない状況にあります。このようなトレンドを踏まえ、競合他社との競争環境で結果を出し続けるためには、データを活用し、戦略的な投資判断をしていくことが重要になってきます。

3)データ活用トレンドの加速

3つ目に、データ活用・データドリブンな意思決定がより加速し、業界のスタンダードになりつつある点が挙げられます。

「2025年の壁」として日本のDXの遅れに警鐘をならした、経済産業省の「DXレポート」もまだ記憶に新しいことでしょう。日本におけるDX推進はいまや国策として進行しており、データ活用もこの中に含まれます。2021年6月に、内閣官房が『包括的なデータ戦略』(出典:デジタル省)を正式公開しました。ここではデータ戦略の必要性について以下のように提言しています。「デジタル化の急速な進展・高度化が進む中、データは智恵・価値・競争力の源泉であるとともに、課題先進国である日本の社会課題を解決する切り札と位置付けられる。」このように、DX推進は国家レベルでの重要な取り組みであり、この動きが民間企業に波及していっている状況があります。

実際、DX推進やIoTの発展で、データの量はますます増える一方であり、AI・機械学習の進化・民主化により、データ活用のハードルが低下していっています。Chat GPTなどは、インターネット上の膨大な情報を教師データとし、その利活用の門戸を一般ユーザーに開いており、その精度の高さは各所で話題を呼んでいます。

小売事業においても、ロイヤルティマーケティング・One to Oneマーケティングといったデータを活用したビジネスモデル・マーケティング手法が確立されてきましたが、このようなデータドリブンマーケティングの広がり・手法の進化は今後も続くことでしょう。

データ活用が進むEC市場でマーケティング担当者が注視すべき指標

このように、小売業、特にEC事業者を取り巻く環境は急速に変化しています。この状況下、マーケティングの責任者・担当者はどのようにデータを活用し、施策立案に活かしていくべきなのでしょうか。

ユニットエコノミクスに基づいた戦略的投資判断

ECにおいて、特に意識すべきはLTV-CPO>0、つまりユニットエコノミクスの成立です。ユニットエコノミクスとは単位採算性のことです。

先述の通り、ユニットエコノミクスに基づいた投資判断こそが、市場シェア獲得・利益最大化を実現する大きなポイントです。LTV予測により回収可能な最大投資額を算出し、それに合わせて限界CPOを設定することで、収益性を担保し、新規顧客獲得における機会損失を最小限に抑えることができます。これにより、戦略的な新規顧客獲得、ひいては事業成長につなげることができます。

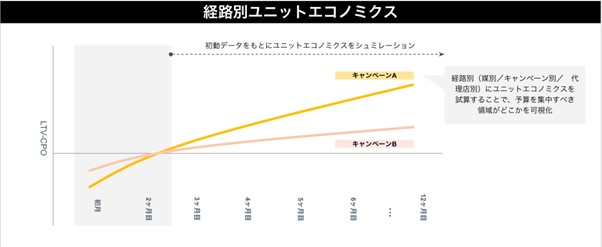

経路別ユニットエコノミクスで予算最適化を行う

更にユニットエコノミクスを事業全体でみるだけでなく、広告経路別で評価・予測することで、最適な予算分配(アロケーション)が可能になります。ユニットエコノミクスの成立していない媒体の予算を、収益性の高い媒体にアロケーションしたり、キャンペーン単位で取り組みを評価したりします。

また、広告代理店単位でユニットエコノミクスを可視化することの効果は非常に高いものがあります。広告代理店によっては、まだまだデータドリブンな体制が構築されておらず、お試しキャンペーンで新規顧客の最大化、CPOの低下を成果とするケースが多いです。しかし、本質的でないお試しキャンペーンは、顧客のリピートにつながらず、LTVを引き下げる要因になりかねません。新規獲得の拡大と同時にLTVの向上も実現できなければ継続的な事業成長にはならないのです。

更にLTVを実数値で確認するためには、キャンペーン後1年等、一定期間を経る必要があります。しかし、1年後に施策を評価しても改善には繋げられません。そのために、翌月継続率など足元のデータからLTVを精度高く予測する必要があります。こうした予測分析のアルゴリズムを活用することで、広告の投資収益性(ROI)を改善することができます。

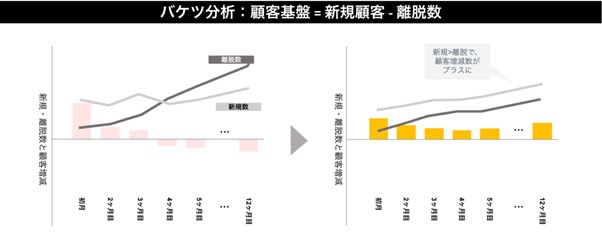

穴の空いたバケツに水を注いでも溜まらない

大きな穴のあいたバケツに水を入れても、バケツに水は溜まりません。これは、事業においても同様です。つまり、継続利用されないサービスが新規顧客を獲得しても、売上は積み上がっていきません。購入後の離脱顧客数が新規獲得顧客数より大きい状態でプロモーションを続けても、顧客基盤は拡大していきません。常に顧客の離脱数と獲得数を可視化することで、優先して対応すべきは①新規顧客獲得か②離脱の抑止かを判断することが重要です。また、離脱が激しい場合は、いつ離脱しているか(初回購入後か?3回目購入後か?)を可視化することで、離脱ポイントでのキャンペーン実施やステップメールの改善など、適切な打ち手につなげることができます。

データドリブンマーケティング for EC

データ統合からモニタリングを経て、施策のPDCAまで

データ活用が進むEC市場では、上記のようにデータに基づいて、仮説立案・施策実施・結果の評価・新しい仮説立案と施策改善を行うことが当然です。また、企業でのデータ活用上、下記2点は特に重要な観点となります。

・月1回のデータ集計ではなく、リアルタイムでデータを確認し、短スパンでPDCAを回せるか

・経営層から現場まで、統一したデータを確認し、意思決定と行動に移せるか

そのためには、以下のような対応が必要です。

・各ツールや部署に溜まっているデータを統合し、一元化

・必要な指標および集計方法を定義

・リアルタイムに指標を表示するインターフェースを用意

・データにもとづいた施策立案を行う

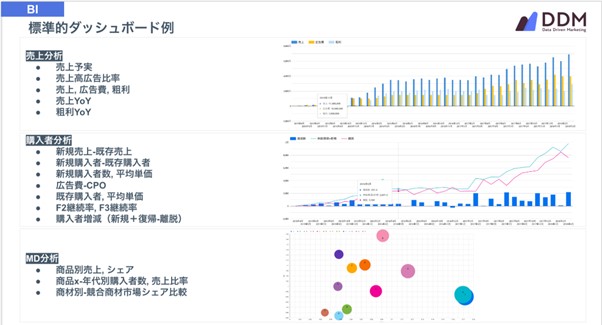

ただ、上記のような対応を部門・会社単位で行うことは、一朝一夕では難しいことでしょう。弊社が提供する『DDM for EC』は、こうしたニーズにお応えします。デジタルマーケティング支援を行ってきた実績や、ECコンサルタントとしての知見を活かし、ECで必要な指標をリアルタイムに可視化、データからの示唆だしから施策展開と評価・改善までご支援しております。

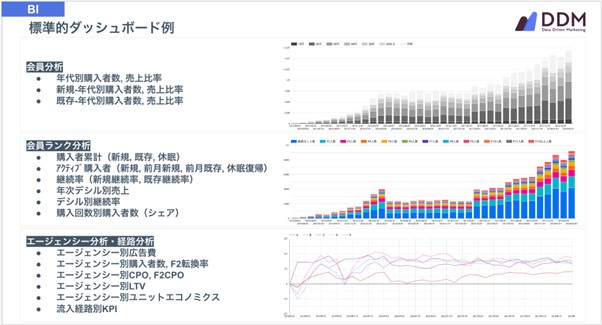

『DDM for EC』はその名の通り、EC・特に単品リピートECに特化したBI(ビジネスインテリジェンス)となっています。標準的なダッシュボード例は下記通りです。DX支援事業としてサブスクリプションモデルの構築の実績があり、お客様の事業にあわせて、指標の設計等、柔軟に対応しています。

データ活用の習慣化

また、せっかくデータ基盤やBIツールを導入しても、現場での施策立案や利益創出に向けた動きに繋げられていない、結果を評価できていないといったお話も多く聞きます。DDM for ECでは、データを活用し成果につなげることを重要視しているため、データの可視化にとどまらず、示唆だし・施策立案・振り返りと伴走してご支援しています。また、ご担当者さまと一緒に、実際のデータをみて議論を重ねることで、お客さま社内でもデータ活用の習慣化につながったというお声もいただいております。

STP分析での定性面でも戦略チューニング

データで定量的な情報をみてとることも大事ですが、一方で定性的にユーザー行動に関する仮説を立てることも、施策立案にあたって重要な観点です。DDM for ECではSTP分析をもとにペルソナ・カスタマージャーニーの設計を行い、それにもとづいたマーケティングコミュニケーションのプランニングを行っております。定性情報からプランニングした施策の結果を、データから定量的に振り返り、次の施策立案に活かすPDCAサイクルを回しております。また、分析・立案にとどまらず、広告代理店として広告施策の実施までご支援しています。

データドリブンなPDCAで事業成長を

DX・データ活用が進む昨今、データを活用した意思決定や施策実行を行い、より良い顧客関係性を構築していくことの重要性が高まりました。外部パートナーと連携してデータ活用を推進しつつ、社内でもデータ活用の習慣化を進めることで、全社員が同じ事象を定量的に把握し、改善に向けたアイデアを生むことができるようになります。そして、効率的な投資を行い、事業成長を予測し、現実にしていくことができるようになります。

DDM for ECでは、データ活用を成果につなげるまで、伴走型でご支援します。ぜひお気軽にお声掛けください。

コラム執筆者

村口 翔一

Glossom株式会社

DXC事業本部/アカウントコンサルティング/シニアマネージャー

GMOコマース株式会社を経て、Glossom株式会社に入社。講談社ヤングマガジンWebの立ち上げ〜グロースまでを担当、編集部・企画・データ分析・開発と異なる組織をまとめ、事業成長の基盤となる組織を構築。その他、ZIPAIR等複数のプロジェクトを統括。

ABOUT 加納 奈穂

ExchangeWireJAPAN 編集担当 武蔵野美術大学卒業後、出版社に入社。WEBサイトや広告の運営に従事。その後コスメ情報サイトのコンテンツマネージャーを経て出版社での通販事業において販売促進業務を担当する。通販会社にてSNS運用に携わったのち、2022年に調査・コンサルティング会社シード・プランニングに入社。現職に至る。